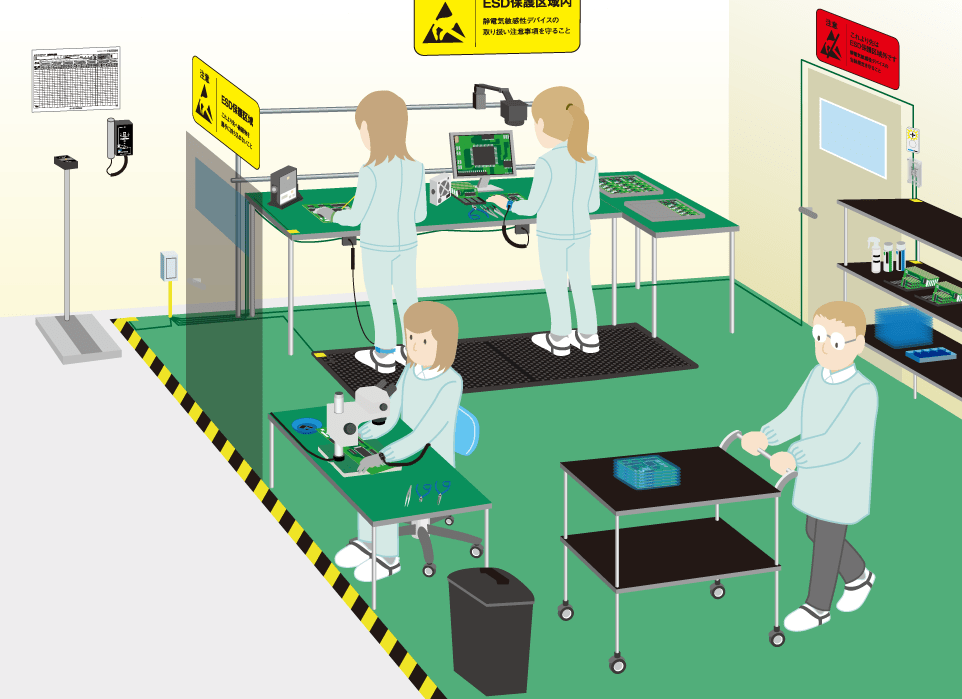

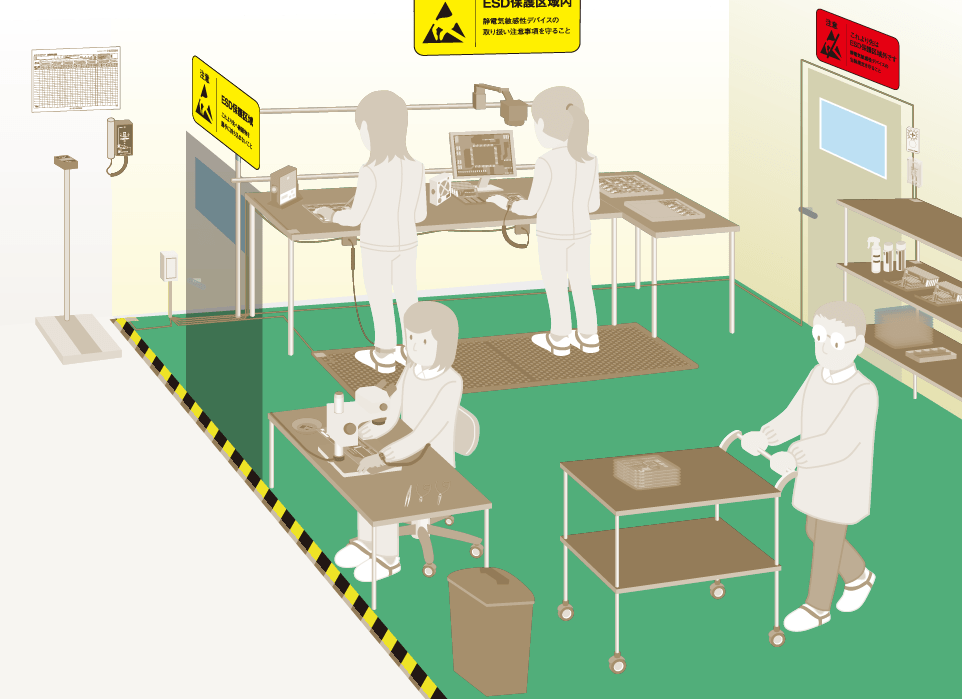

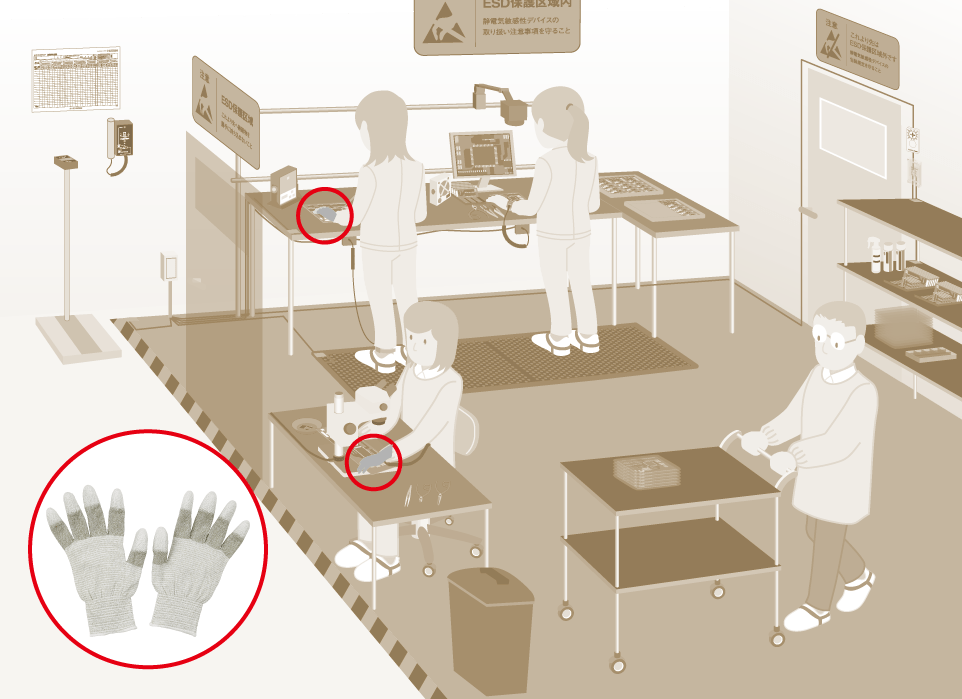

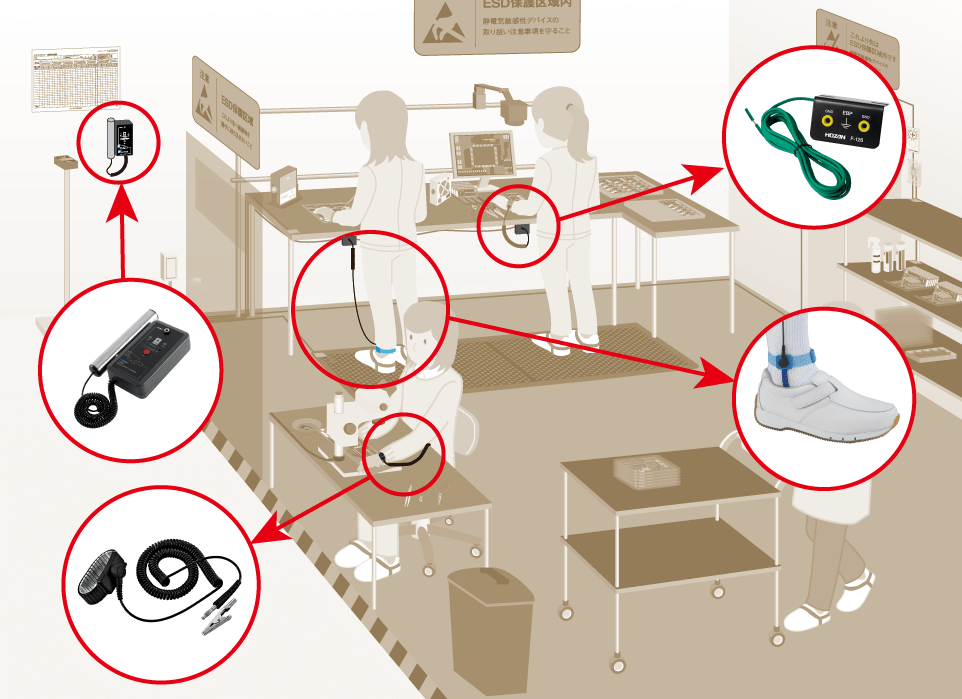

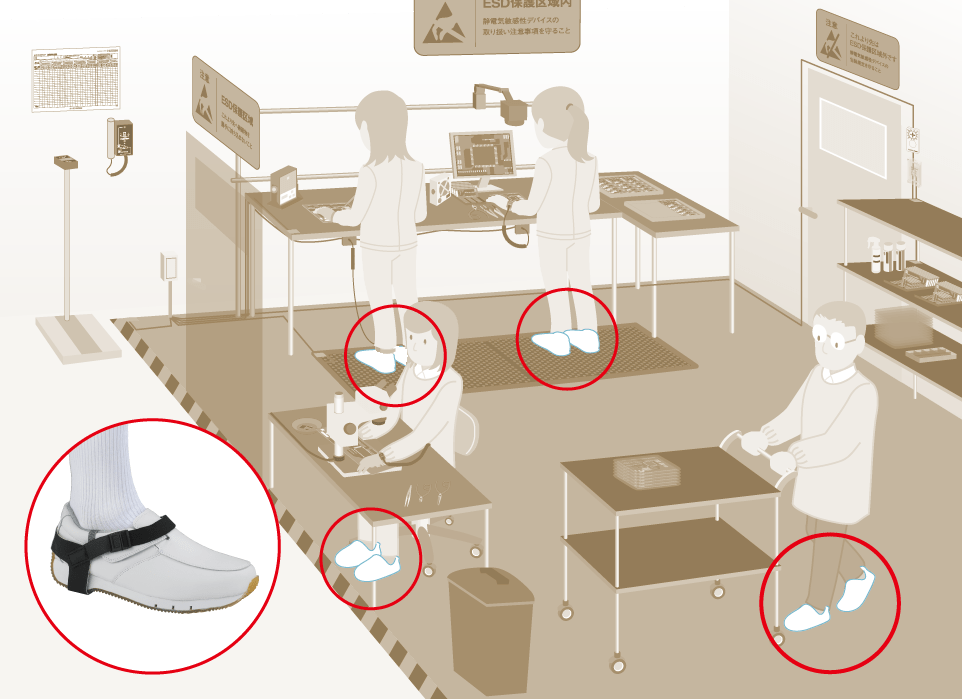

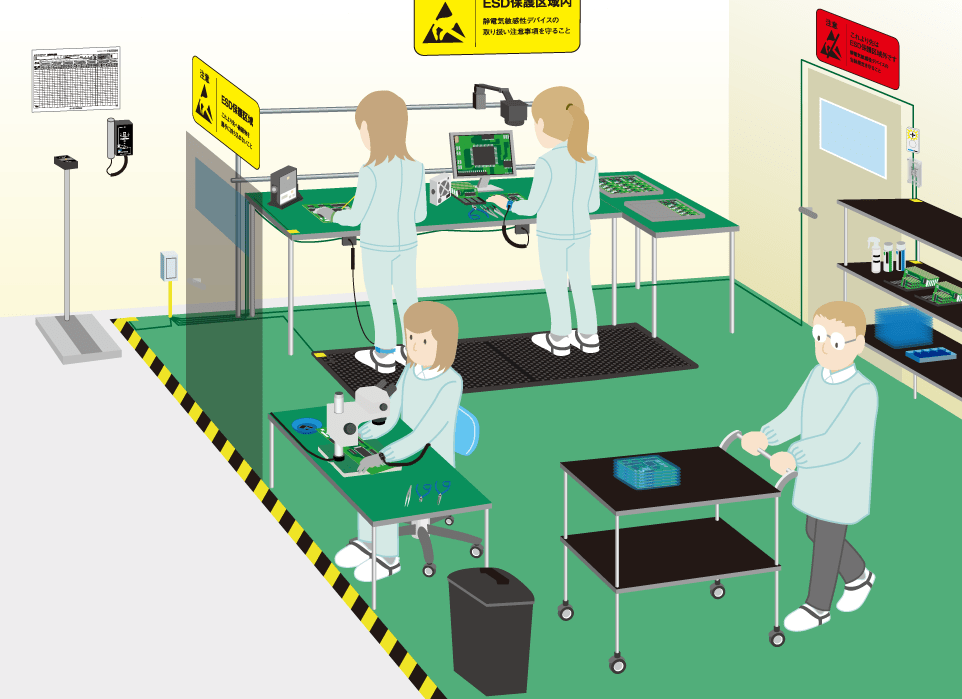

EPA(ESD保護区域)

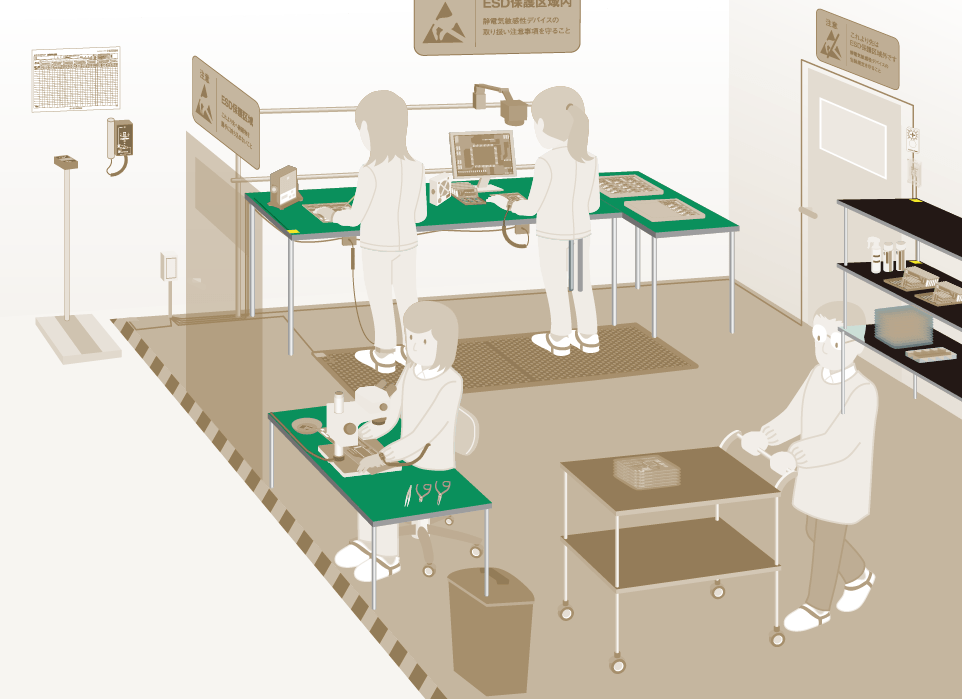

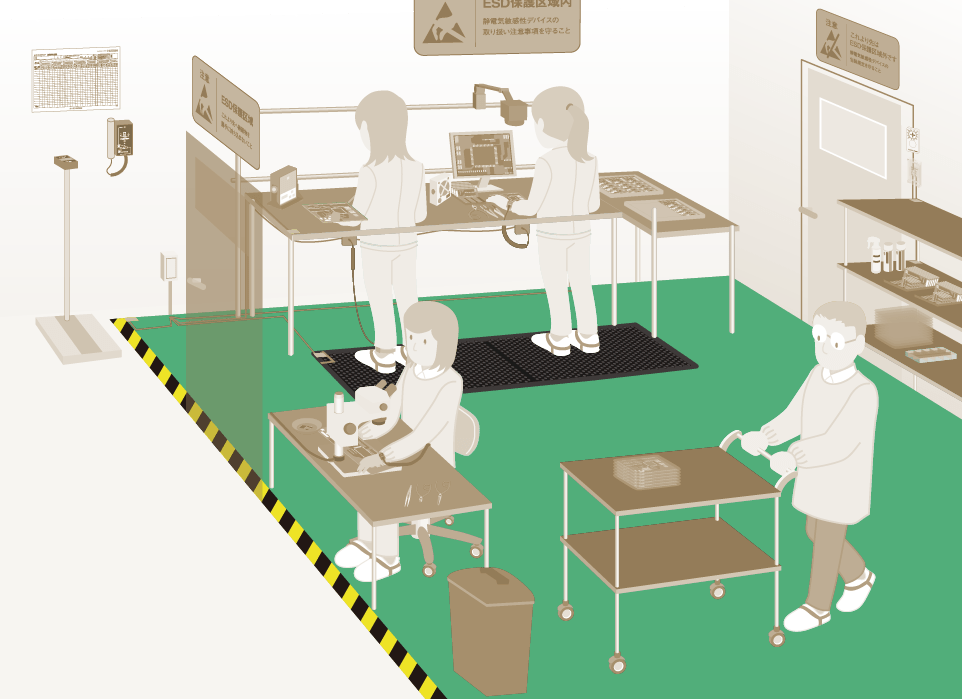

事例1 部屋全体のEPA設定が必要だと思っていませんか

EPAは作業台ひとつから設定できます。

作業内容に応じて、コンパクトなEPA設定にすることをおすすめします。

また、RCJS-TR-5-2には、EPA内には不必要な絶縁体は持ち込まないことが記載されています。

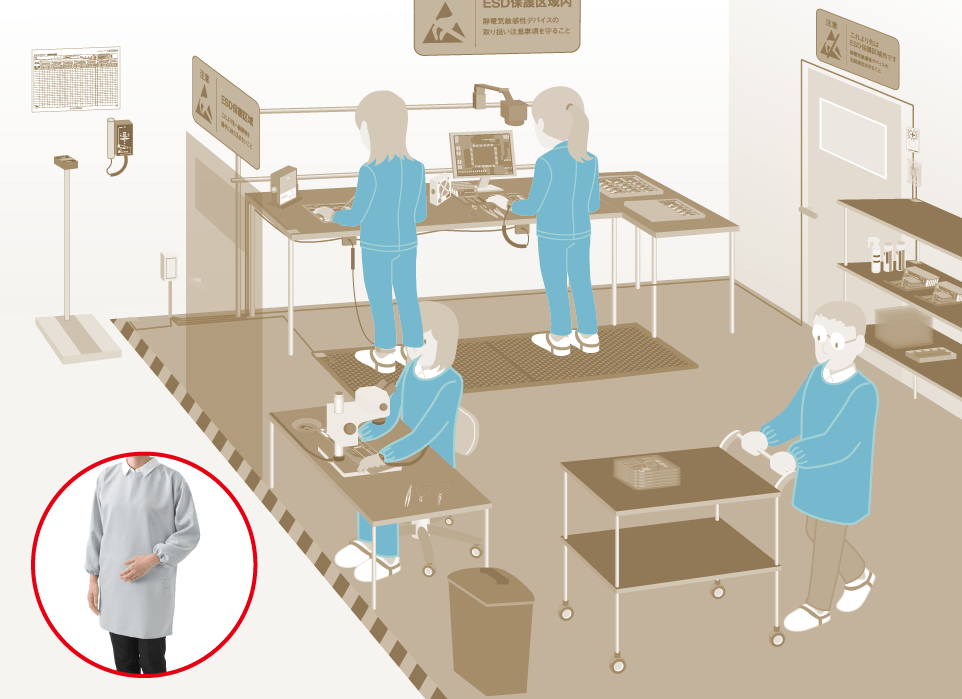

静電気対策を始める際は、EPAを設定し、EPAの入口やEPA内には標識を設けるようにしてください。

特に対策の必要ない作業場もEPA内としている場合は、EPAをコンパクトにすると、コストも最小限に抑えられます。

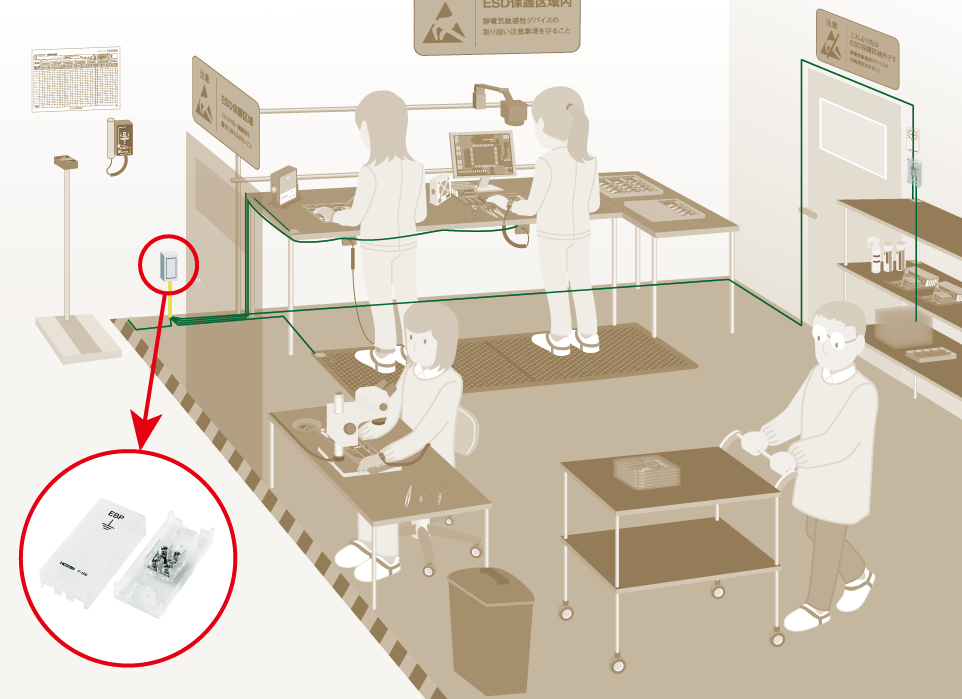

事例2 標識を設置していますか

規格では、保護区域との境界に標識を設置し、作業者様が明確に視認できるようにするよう規定されています。

標識は作業者様への意識付けに効果的です。

●警告シンボルマーク例

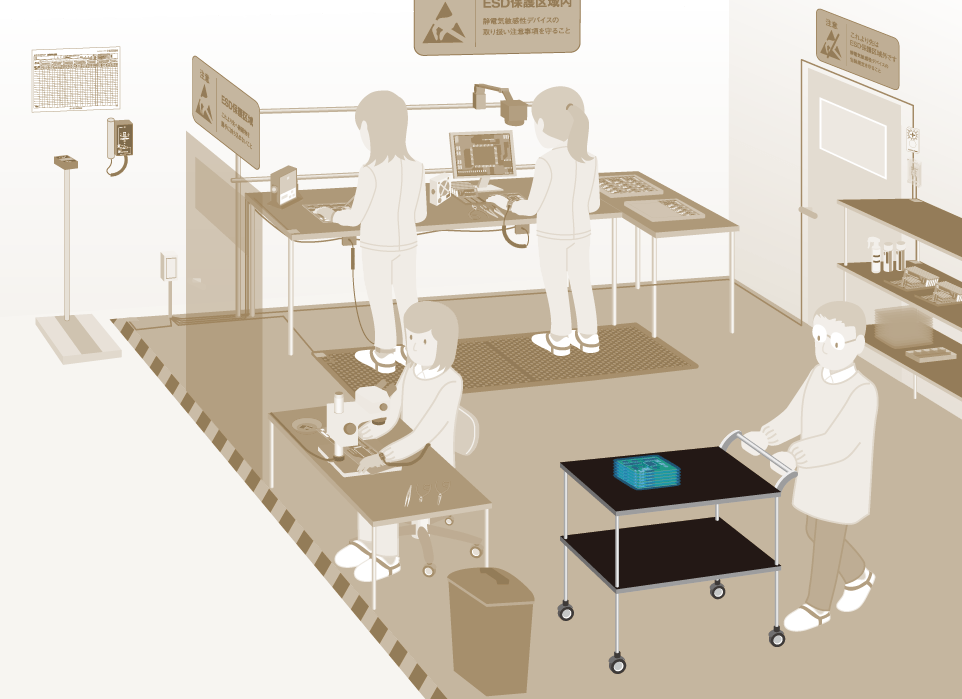

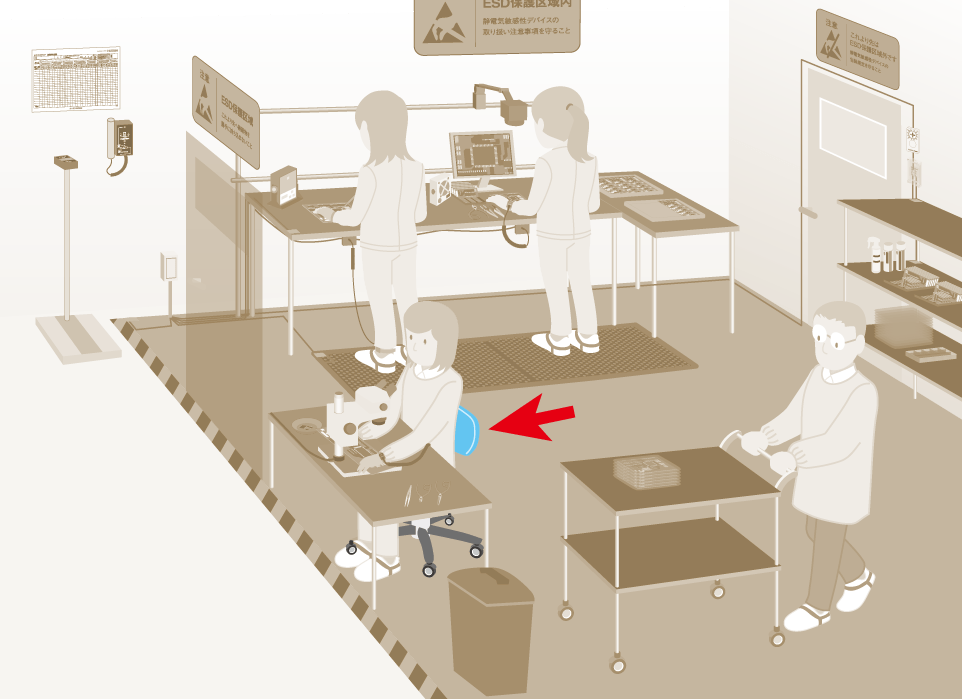

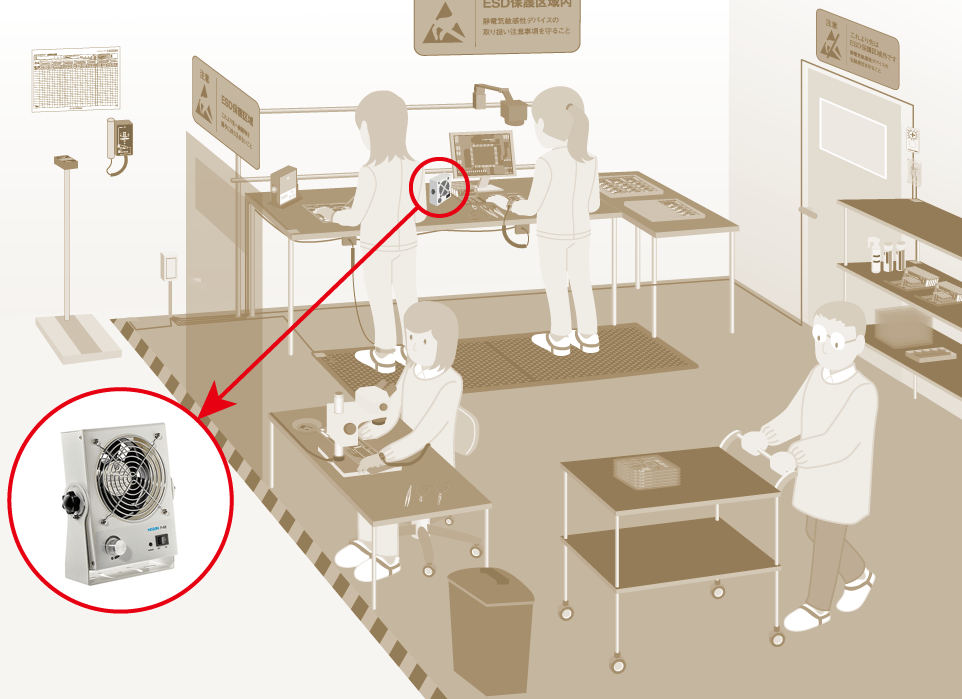

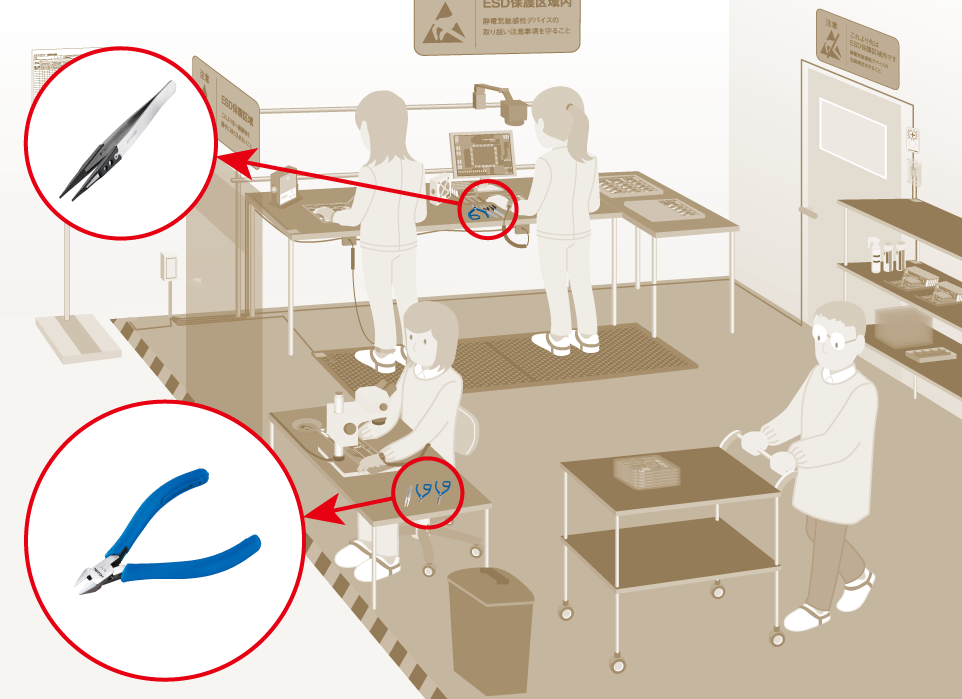

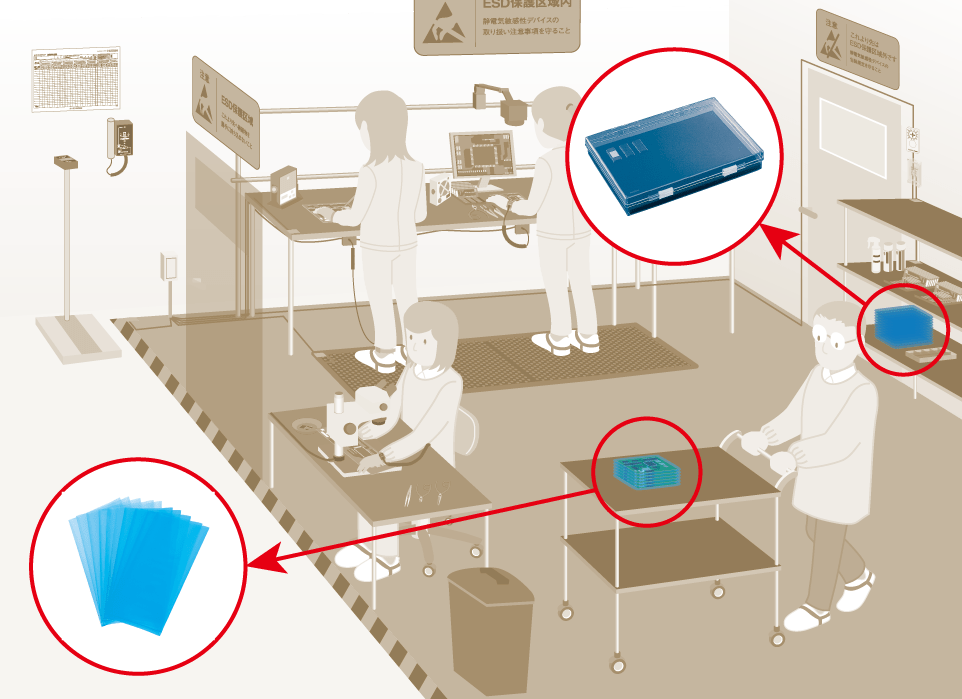

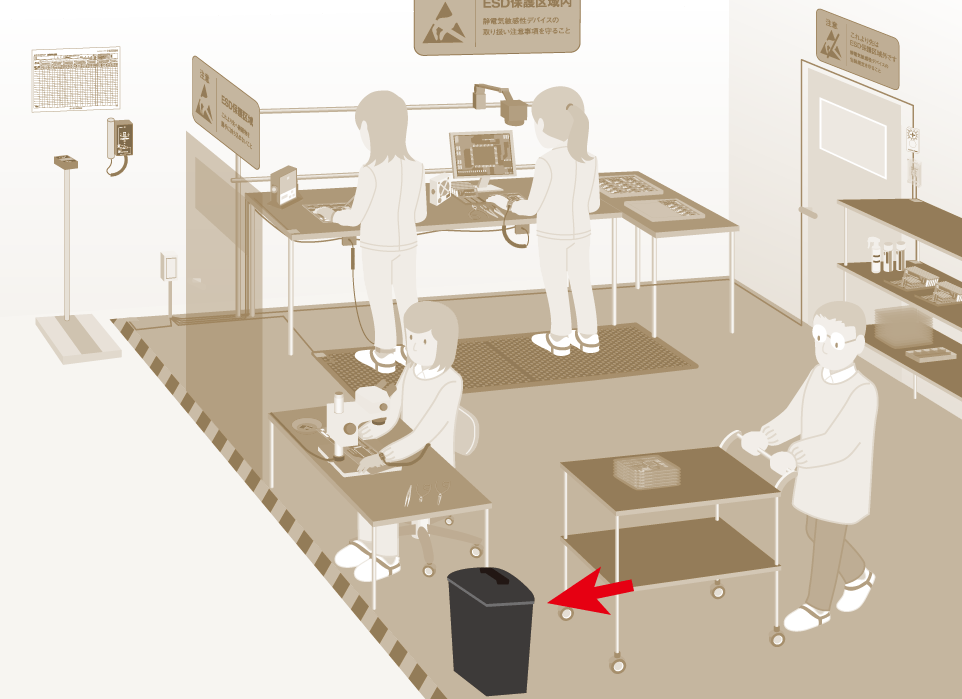

事例3 EPA内の絶縁体の取り扱いで困っていませんか。

EPA内に絶縁体を持ち込む場合、以下3段階の判断基準があります。

①プロセス上絶対に必要であるかを判断する

不要→EPA内から取り除く、もしくは対策されたものに置き換えてください。

必要→②に進みます。

②静電界を管理する

以下3つの条件を満たしている場合→問題ありません。

以下3つの条件を満たしていない場合→③へ進みます。

- ⅰ)ESDSを扱う場所の静電界は、5000V/mを超えない

- ⅱ)表面電位が2000Vを超える場合、ESDSから最低30cm離す

- ⅲ)表面電位が125Vを超える場合、ESDSから最低2.5cm離す

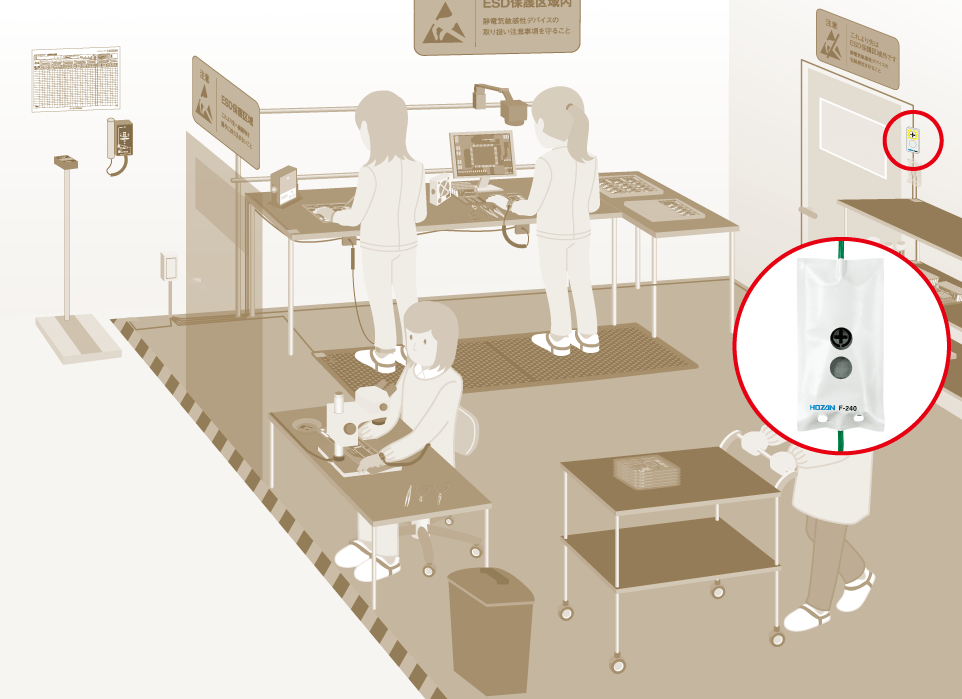

③イオナイザを使用し、②の条件に収まるようにする

イオナイザを使用し、帯電を中和します。

必要に応じて絶縁材料表面への科学的処理・湿度管理も行ってください。

お問い合わせ・ご相談

お問い合わせ・ご相談

はじめての静電気対策

はじめての静電気対策