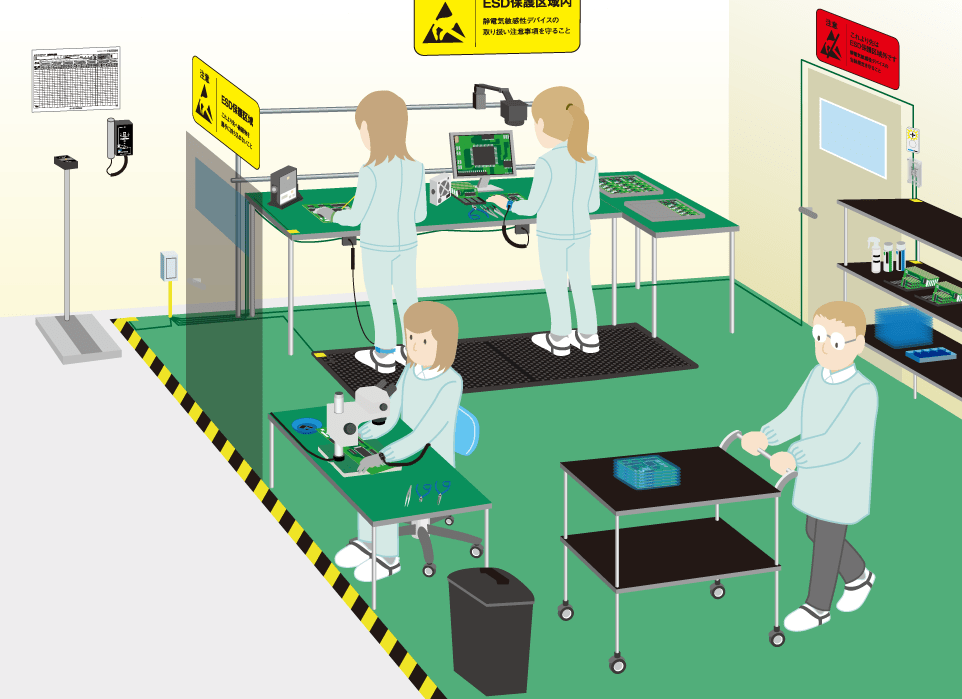

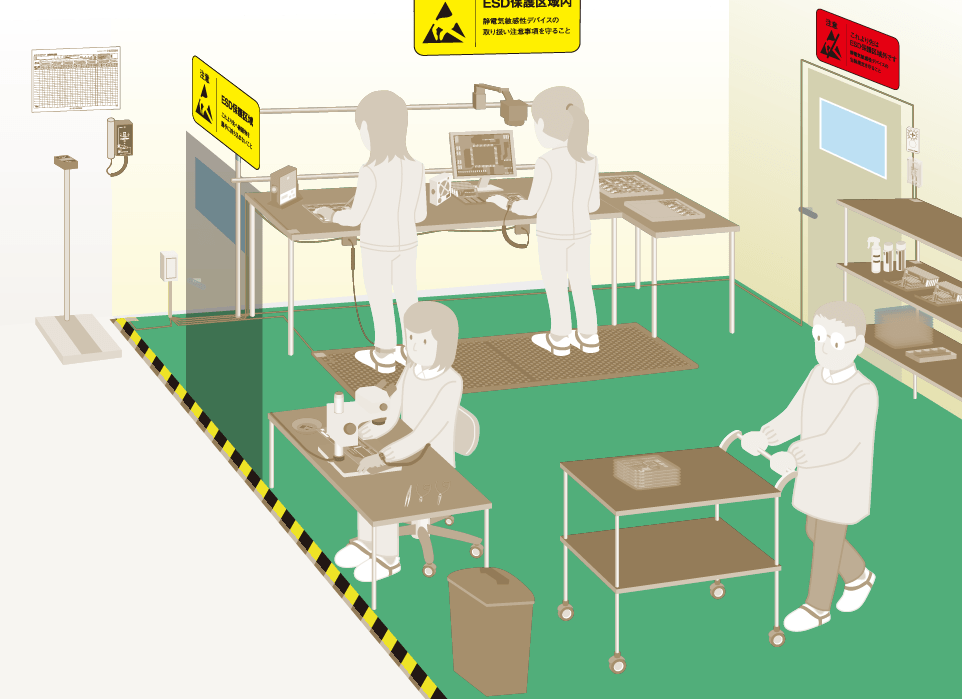

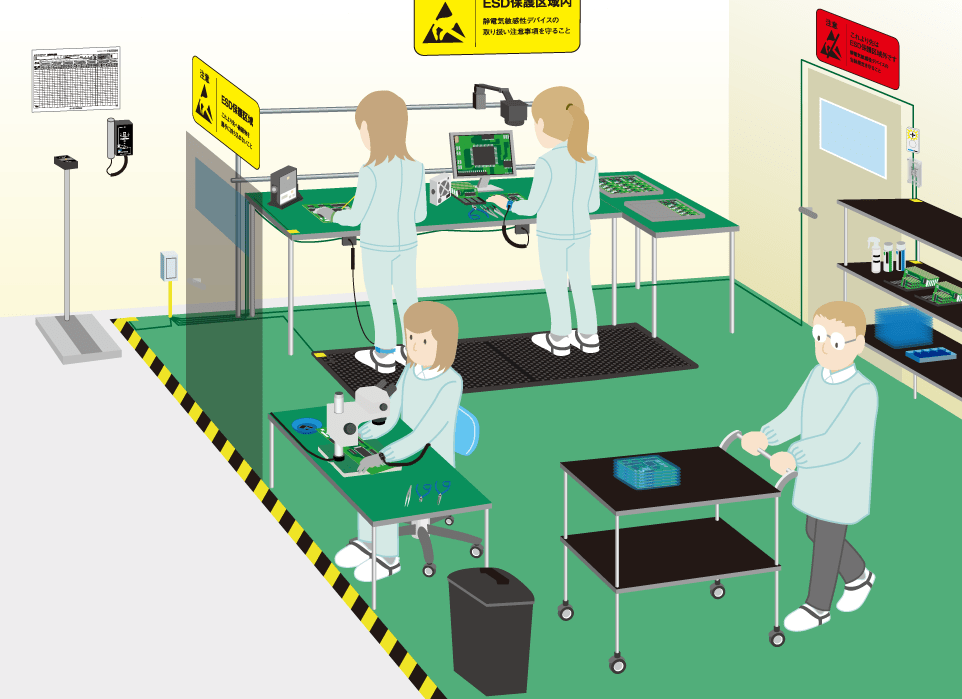

作業表面(机・棚)

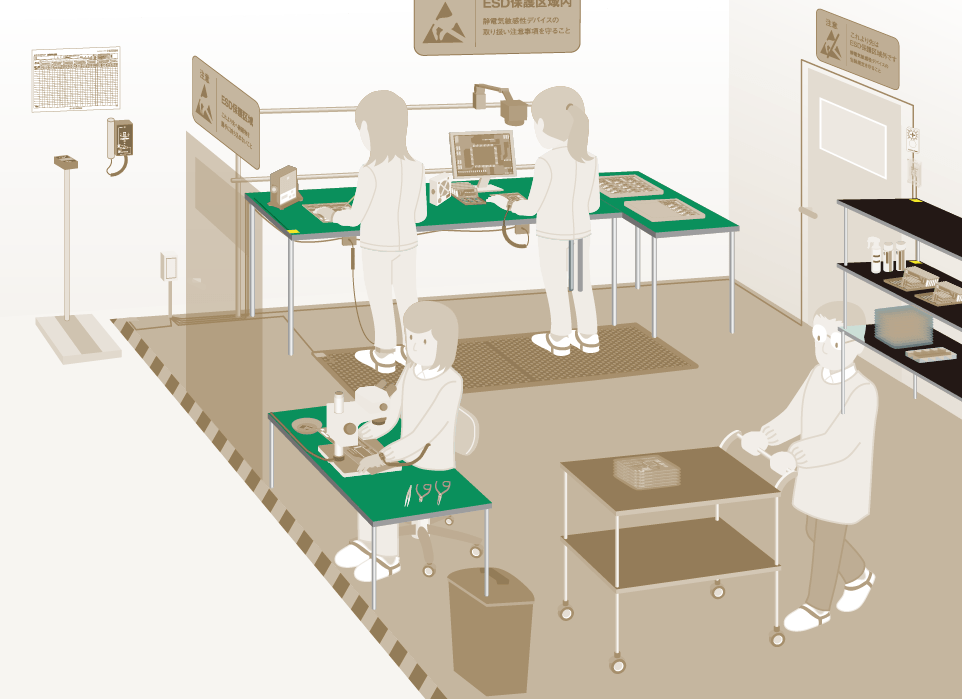

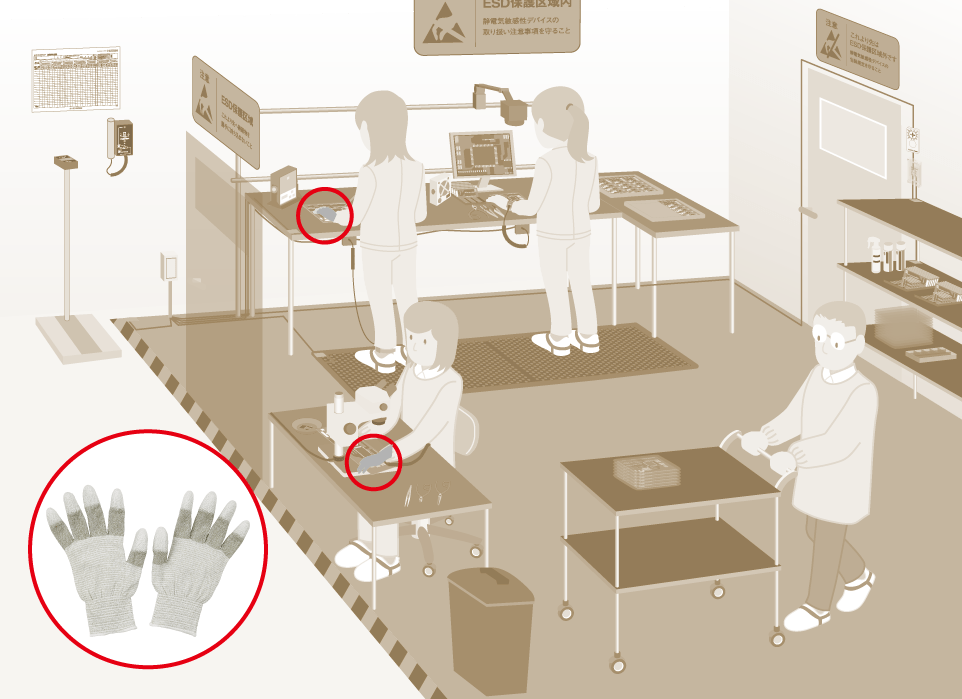

事例1 絶縁テープで静電気対策マットを固定していませんか

机上に敷いた静電気対策マットを養生テープなどの絶縁テープで固定してしまうと、ESDSに近い位置に絶縁体が存在することになり危険です。

RCJS-TR-5-2には、EPA内には不必要な絶縁体は持ち込まないことが記載されています。

対策されたテープを使用することをおすすめします。

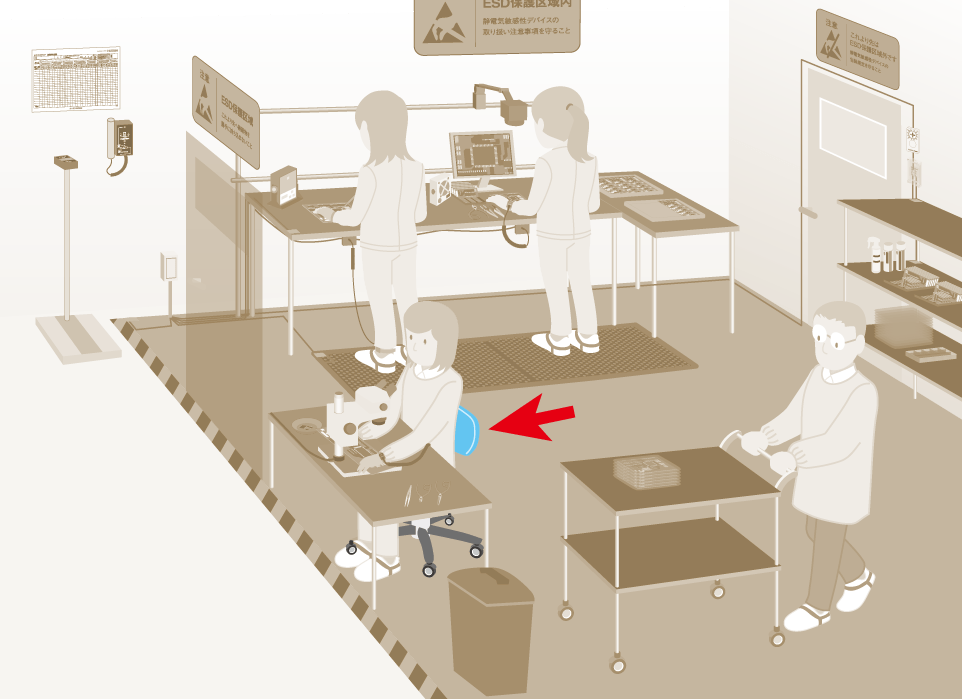

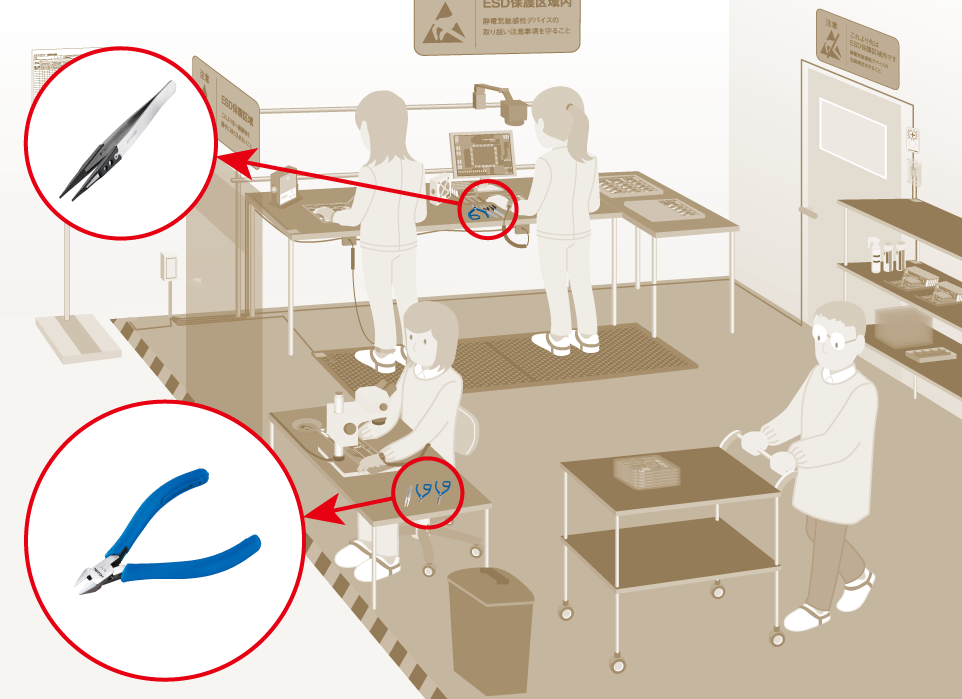

事例2 基板と指示書を一緒に置いていませんか

RCJS-TR-5-2には、EPA内には不必要な絶縁体は持ち込まないことが記載されています。

指示書が絶縁体である場合、静電気の発生源となり危険です。

また、指示書(絶縁体)の上に基板を置くなどすると、指示書によってグラウンド経路が遮断されてしまいます。

絶縁体はアースしても静電気が流れないため危険です。

導電性のクリアファイルに指示書を入れ使用するなどの対策をしてください。

簡易的ではありますが、ESD保護包装に指示書を入れるなどの方法も有効です。

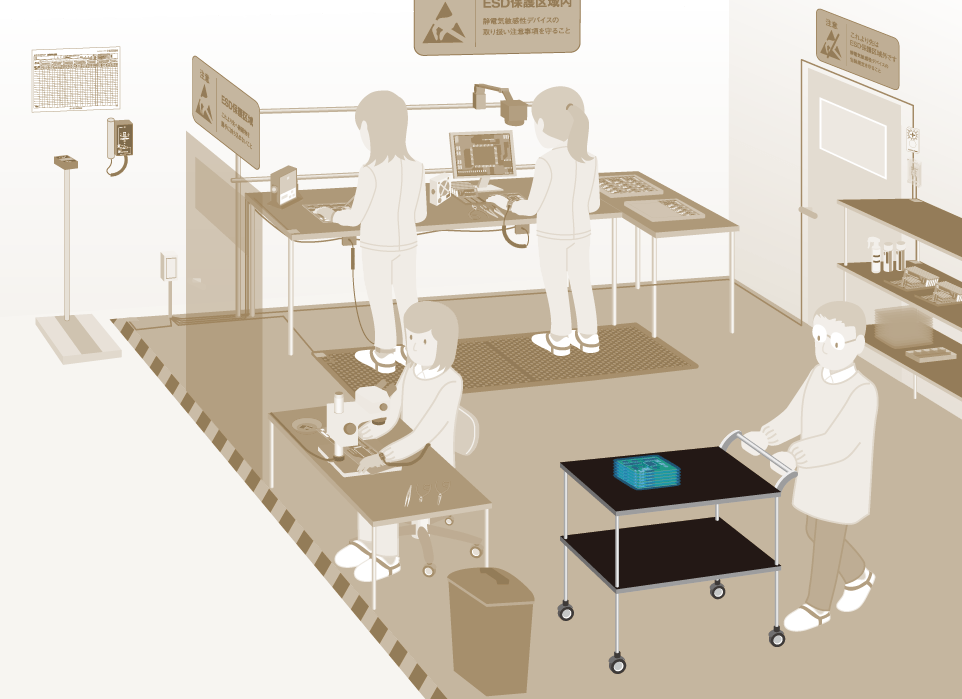

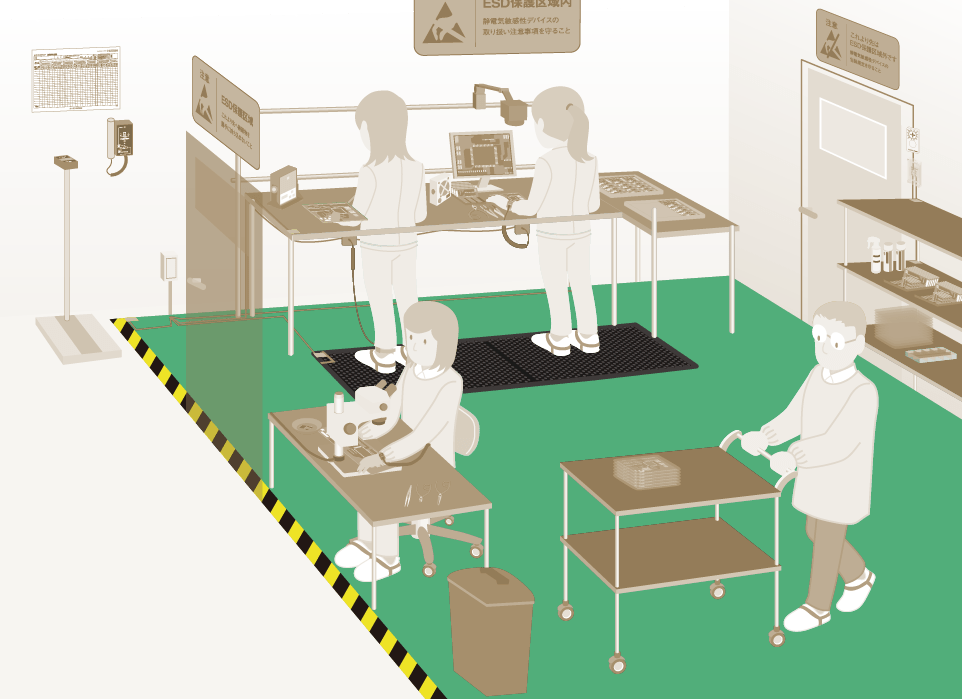

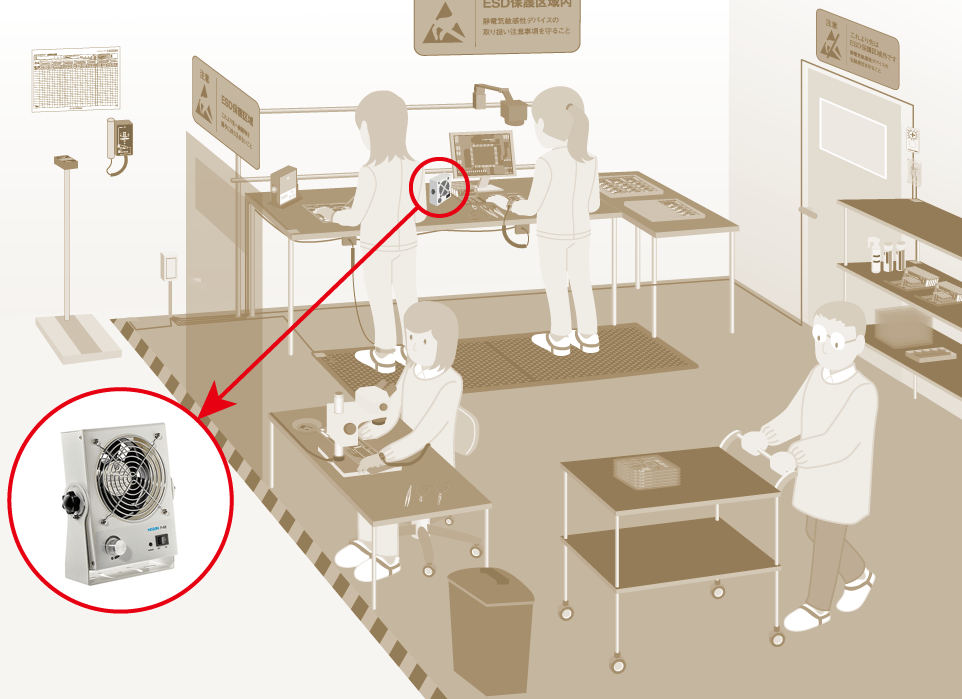

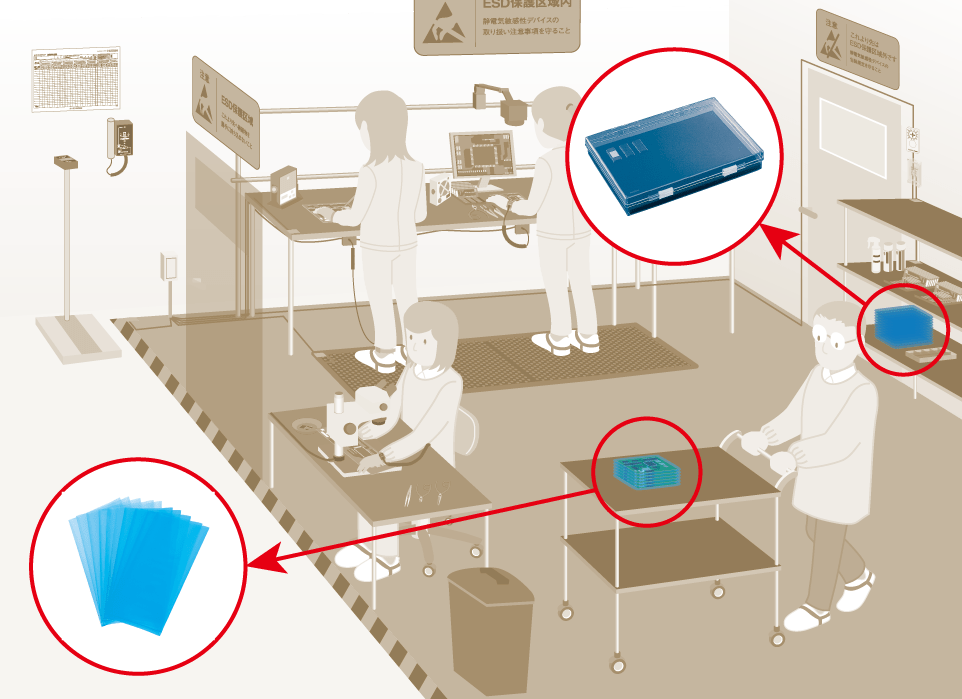

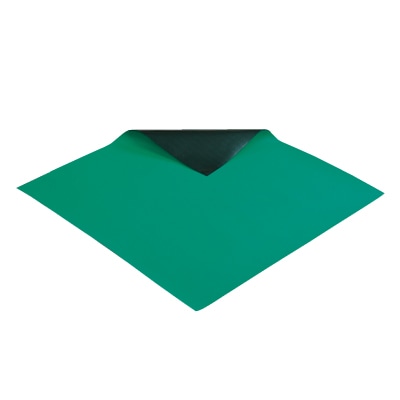

事例3 EPA内で使用する保管棚は、静電気対策品ですか

EPA内の保管棚は対策品を使用する必要があります。

保管棚自身が静電気対策品でない場合、棚板に静電気対策マットを敷くなどしグラウンドに接続することで対策することも可能です。

保管棚自身が対策品でなく、静電気対策マット等の敷設がない保管棚や事務用マットを敷設した保管棚は、抵抗値が要求事項に適合しません。抵抗値が高いと帯電するため危険です。

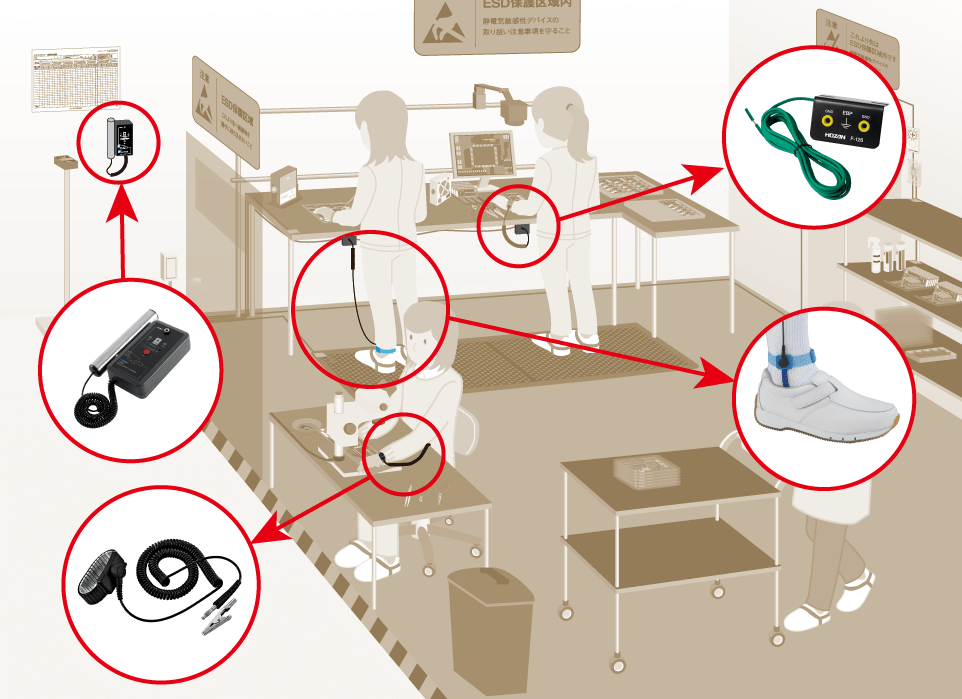

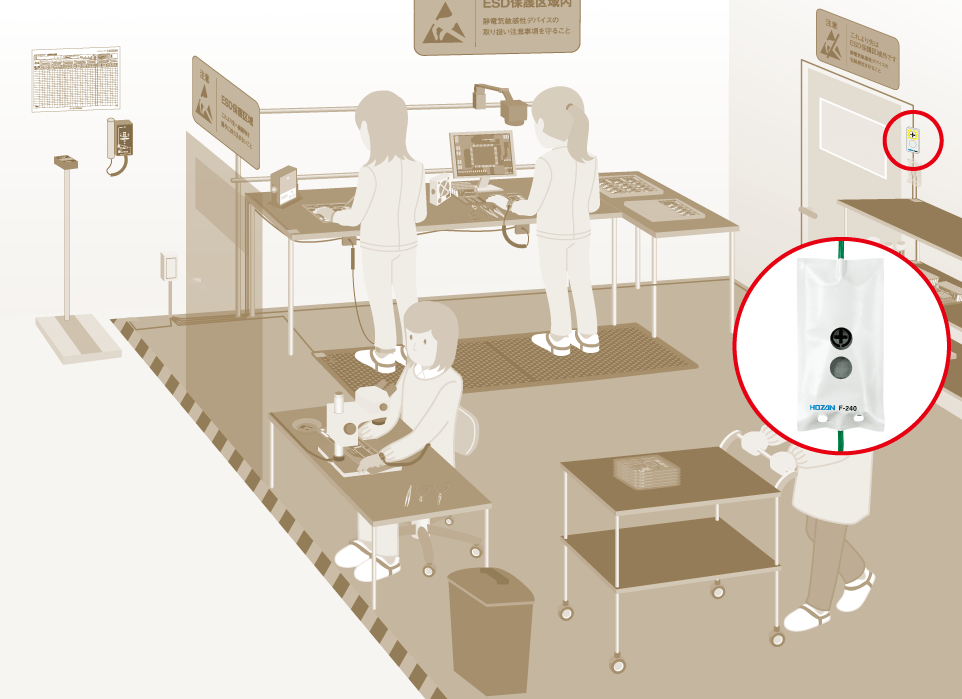

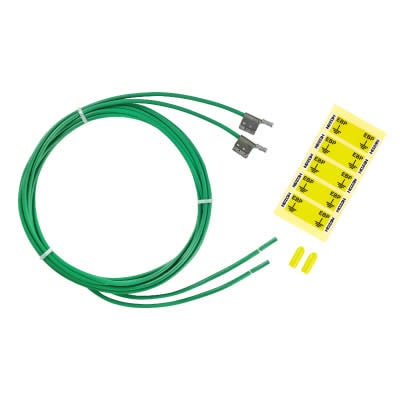

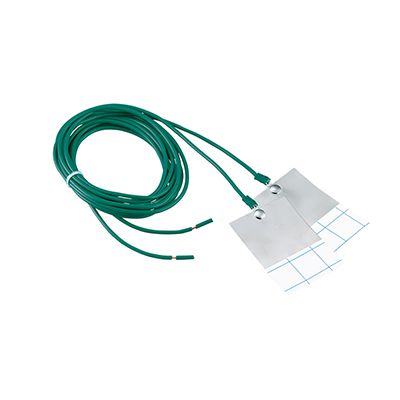

事例4 マットはグラウンドに接続されていますか

グラウンドに接続されていない場合、対策されたマットを使用していたとしても、静電気が流れる経路がないため帯電します。

ESDSが置かれる全ての作業表面・保管棚はEPAグラウンドに接続することが定められています。

必ずアース線を用い、グラウンド経路を確保してください。

事例5 点検・管理を行っていますか

規格では点間抵抗とEPAグラウンド間抵抗の測定が定められています。

静電気対策マットには寿命があります。必ず定期的に点検をしてください。

事例6 静電気対策マットの管理方法は適切ですか

「摩擦しても静電気が発生していないので大丈夫」など、発生した静電気の量で管理をする等は適切な管理方法ではありません。

対策品は帯電量ではなく抵抗値で管理することが定められています。

静電界を含む帯電量の測定はEPA構築後、帯電している箇所(前提としてはあり得ない)を発見するために使用するものです。

RCJS-TR-5-2には、定められた基準を満たす計測器、規定された点検方法や点検頻度で、抵抗値管理をするよう記載されており、各々の基準等は規格に定められています。

以下に、規定された測定方法の概略を示します。

※規格通りの測定器を使っていることを前提としたものです。

手順

- ①電極を25cm間隔を開け電極を置く

- ②10Vの電圧を加え、15秒後の数値を読み取り記録する

- (③表示された抵抗値が1.0×106Ω以上であれば、100Vの電圧を加え、15秒後の数値を読み取り記録する)

計測器の基準については、RCJS-5-1附属書Jをご確認ください。

規格に合った計測器を使用し、規格に合った方法で維持・管理してください。

事例7 静電気対策マットの定期点検時の測定印加電圧は適切ですか

規格では測定時の印加電圧が定められています。

抵抗値が1.0×106Ω未満の場合:10Vの電圧

抵抗値が1.0×106Ω以上の場合:100Vの電圧

規格で定められた抵抗値は、この印加電圧で測定した際の合格値であるため、規定された印加電圧より高い/低いと、適切な測定・管理ができません。

絶縁抵抗計(メガ計)など、印加電圧が高い場合、抵抗値が低く(良く)出てしまいます。

反対に、回路計(デジタルマルチメーター)など、印加電圧が低いと、測定ができません。

規格に沿った方法で、測定を行ってください。

事例8 定期点検の測定直前に、水拭き等のクリーニングをしていませんか

定期点検は、日常使用している状態が問題ないかを確認することが目的のため、測定直前にだけ、クリーニングすることは好ましくありません。

特にクリーニングの方法が水拭き等である場合、マットが水分を含み抵抗値が低く(良く)出てしまうため、適切な測定ができません。

規格では抵抗値を測定する際、表面のクリーニングを行わない旨の記載があります。

規格に沿った方法で、測定を行ってください。

また、水拭きなどはゴム製マットの劣化を早めてしまいます。

専用のクリーナーを使えば、導電性能を損なうことなくクリーニングすることが可能です。

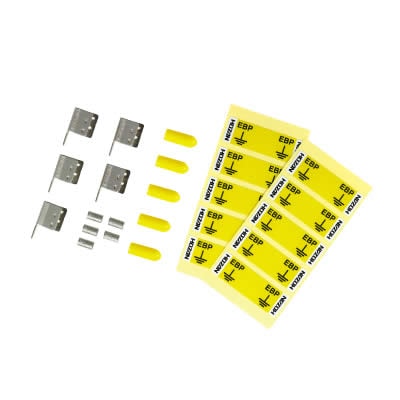

関連製品

- Z-276

マットクリーナー

事例9 静電気対策マットのクリーニングに、IPAなどの薬品を使用していませんか

静電気対策マットの材質はゴムです。薬品でのクリーニングはゴムの劣化を促進させる可能性があります。

ゴムが劣化すると静電気性能が低下します。クリーニングの際は、専用のクリーナーをご使用ください。

関連製品

- Z-276

マットクリーナー

事例10 抵抗入アース線と抵抗なしアース線を正しく使い分けていますか

基本的には抵抗なしのアース線のご使用で問題ありませんが、点間抵抗が下限値付近のマットをご使用の場合、抵抗入アースを使用することで、EPAグラウンド抵抗の規格値を満たすことが可能です。

静電気対策マットは、点間抵抗とEPAグラウンド抵抗という2種類の抵抗値を管理する必要があります。

点間抵抗とEPAグラウンド抵抗の規格値の間には差があります。

具体的には、点間抵抗は「1.0×104≦Rp≦1.0×1010Ω」、EPAグラウンド抵抗は「7.5×105≦Rg≦1.0×109Ω」と定められています。

そのため、点間抵抗の規格値を満たしていても、その抵抗値が下限値付近である場合、EPAグラウンド抵抗が規格値を満たさない場合がでてきます。

当社では、電源系アースと静電気用アースを分けることを推奨しているため点間抵抗・EPAグラウンド抵抗ともに、人体保護を目的とした下限値の管理は必要ないとしていますが規格値通り管理をしようとすると、点間抵抗が下限値付近のマットには、抵抗入りのアースを使用する必要がでてきます。

事例11 静電気対策マットに寿命はないと思っていませんか

マットには寿命があります。

※マットの導電性能自身に、というよりは材質(ゴム)の劣化によって性能の劣化が引き起こされるイメージです。

寿命は一概に何年とは言えません。使用環境によって大きく異なります。

紫外線が良く当たる場所や、アルコールでの清掃などでは劣化が早まり数か月で規格値を満たさなくなる場合もあります。

一方、適切な管理・クリーニング方法での使用であれば、数年間使用できる場合もあります。

適切な方法でクリーニングを行い、規格で定められた頻度・抵抗値で管理を行ってください。

事例12 静電気対策マットの管理基準は「点間抵抗測定」と「EPAグラウンド抵抗測定」のどちらが正しいか把握できていますか

作業表面では、「点間抵抗測定」「EPAグラウンド抵抗測定」の両方の測定が、床の測定は「EPAグラウンド抵抗測定」のみの測定が、それぞれ規格で定められています。

RCJS規格では作業表面においては両方の抵抗値測定が求められていますが、国際規格のIEC規格(RCJS規格の原文)では、受け入れ時に点間抵抗値を満たしていれば、運用時はEPAグラウンド抵抗の管理だけでも管理は可能と記載されています。

そのため当社では、受入時に点間抵抗を測定し、規格値を満たしていれば、運用時はEPAグラウンド抵抗の測定だけでも管理可能だと考えています。

規格値や測定方法など詳しい内容は特設サイト「静電気対策の森」をご確認ください。

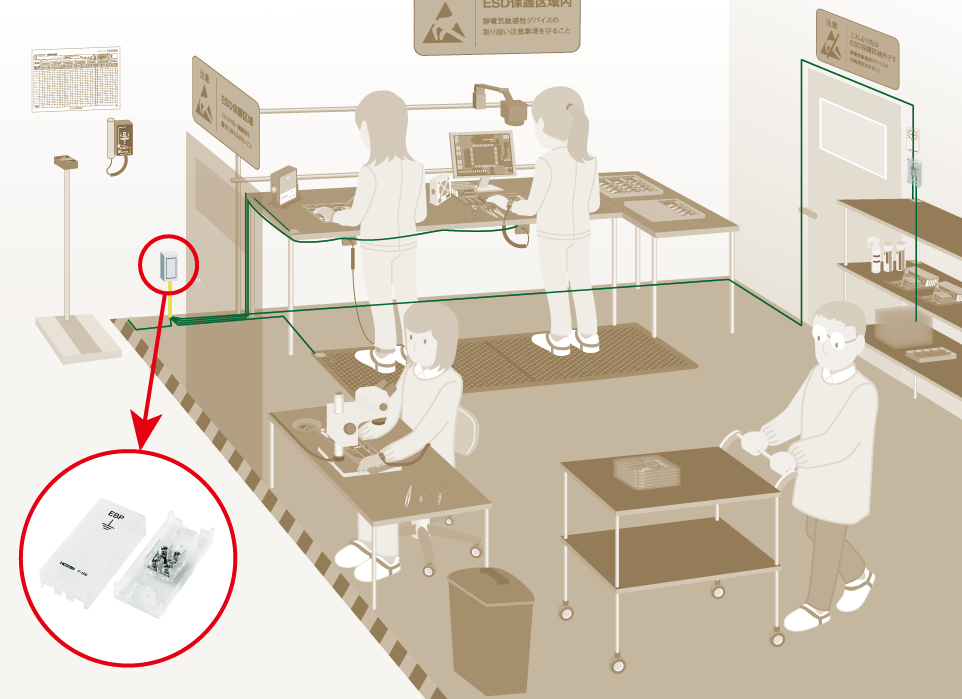

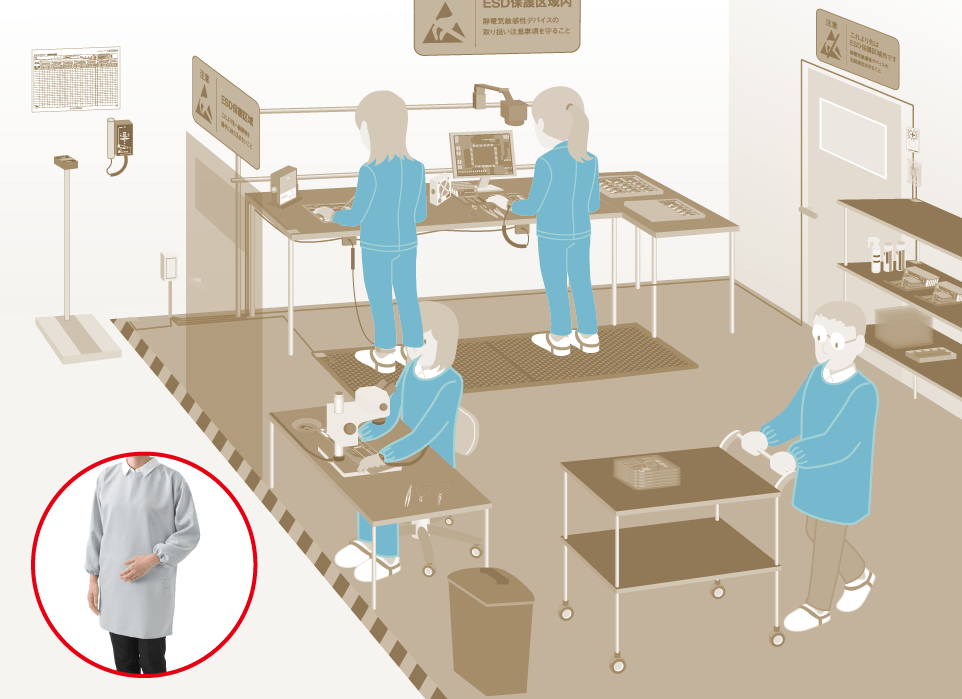

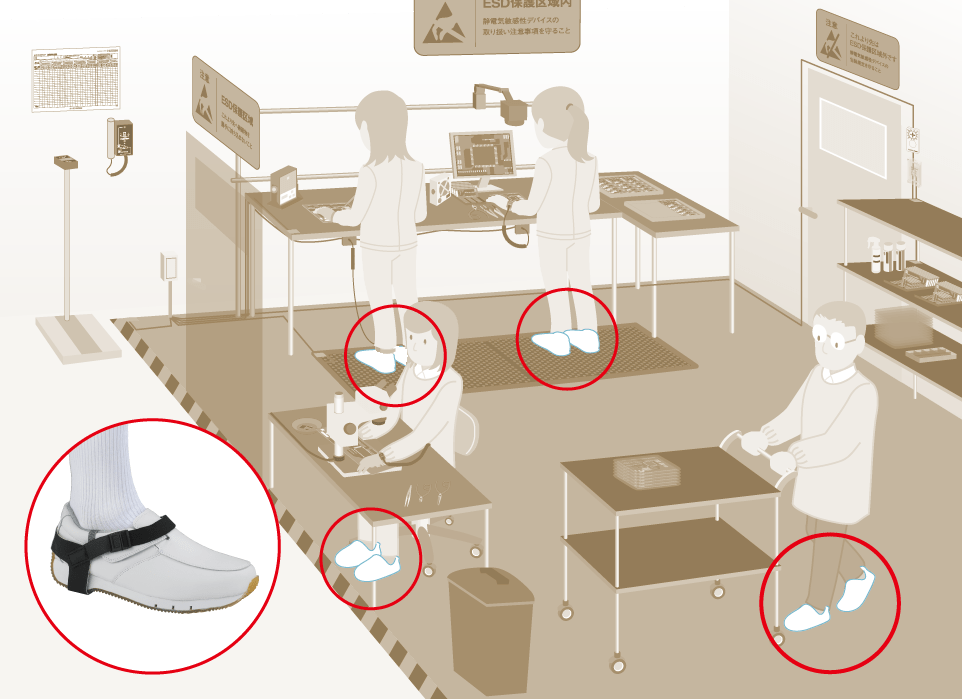

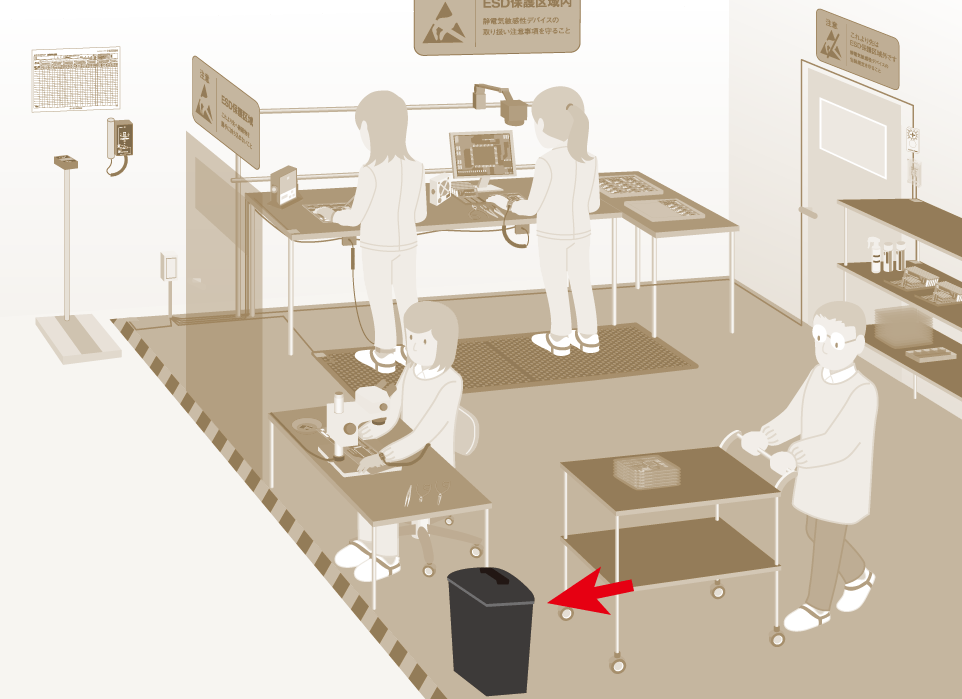

事例13 セル台に敷設した静電気対策マットのアース線を静電気対策アイテム経由(対策された床や近くのマット経由)でグラウンドに接続していませんか

静電気対策アイテムから静電気対策アイテムを経由してグラウンドに接続すると、自身の性能が他方の性能に依存してしまうため望ましくありません。

また、RCJS規格では、1MΩを超えない抵抗を介して、グラウンドに接続することが規定されています。

マットを介してグラウンドに接続すると、1MΩを超えてしまう可能性があります。

ただしRCJS-TR-5-2では、椅子やカートなど移動して使用する静電気対策アイテムについては、床面を介したグラウンド接続が可能という記載があります。

環境上、やむをえず静電気対策アイテム経由でグラウンド接続をする際には、定期点検の測定ポイントにご注意ください。必ず定期的に点間抵抗およびEPAグラウンド抵抗の測定を行い、規格値内に収まっているかどうかをご確認ください。

事例14 グラウンドに接続された金属製の机上(抵抗値が低い机)の上で、ESDSを取り扱っていませんか

ESDSが帯電している場合、抵抗値が低い金属に対して瞬時に放電が起こり、破壊されてしまう危険があります。

デバイスの帯電が疑われる場合は、下限値を設定しているほうが安心です。

以下はESDSが帯電する一例を示した実験動画です。

関連製品

- マット

お問い合わせ・ご相談

お問い合わせ・ご相談

はじめての静電気対策

はじめての静電気対策