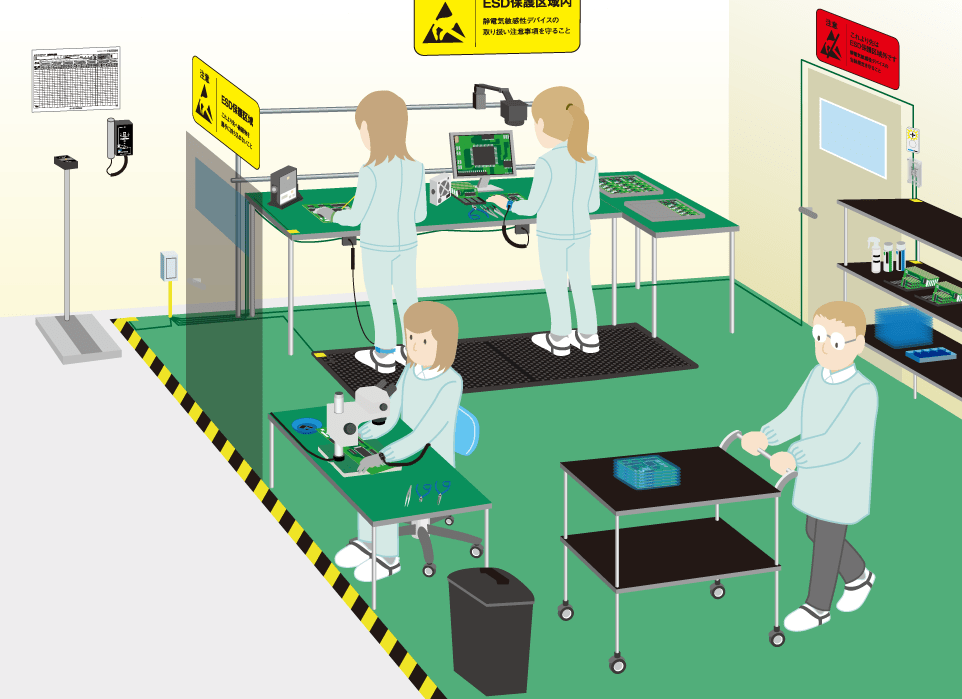

床

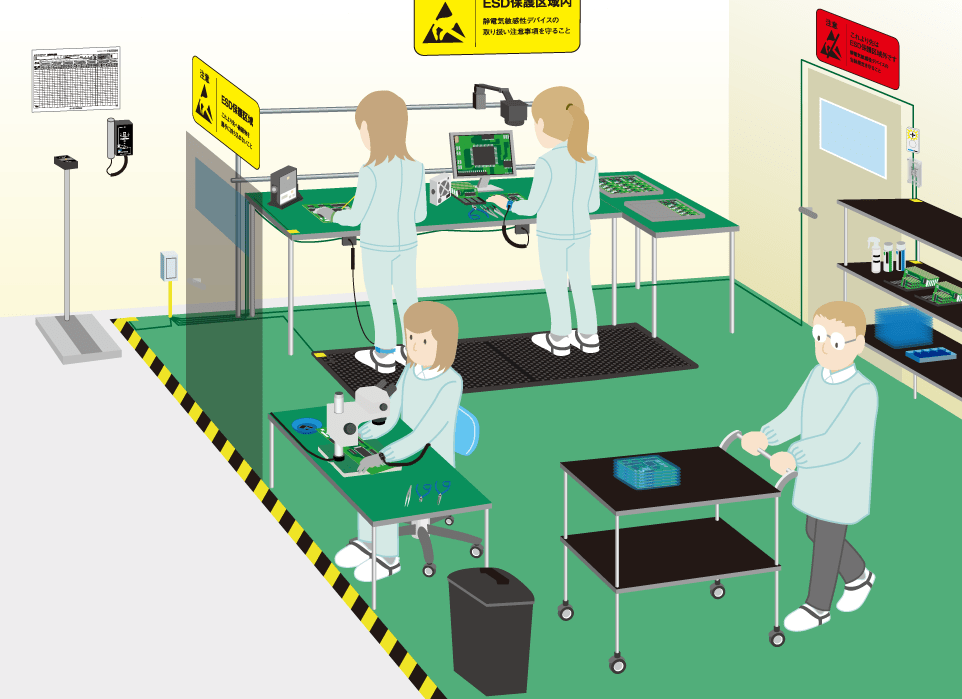

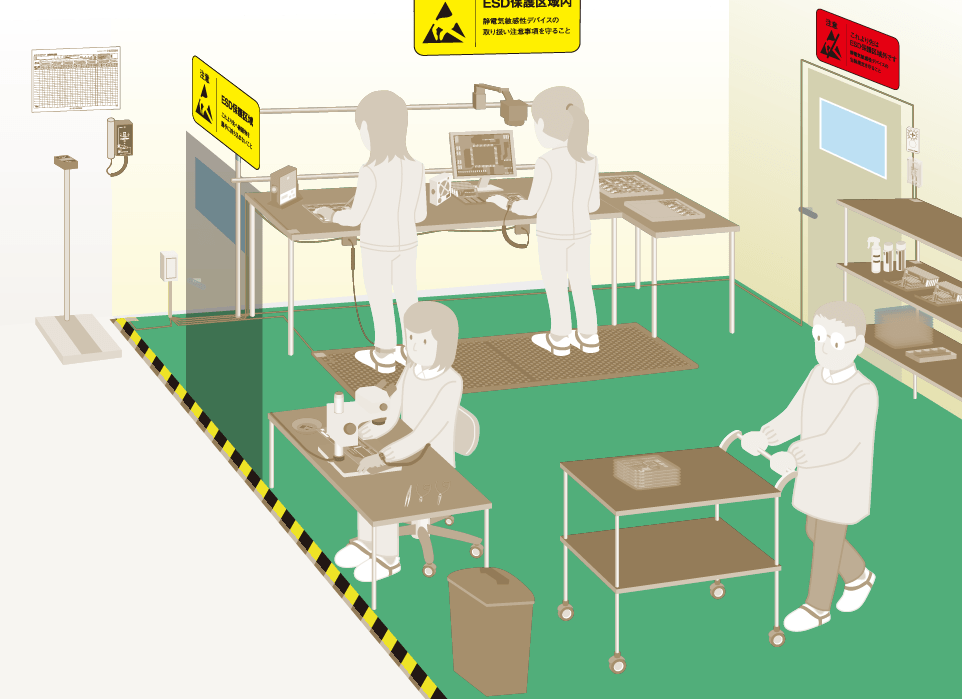

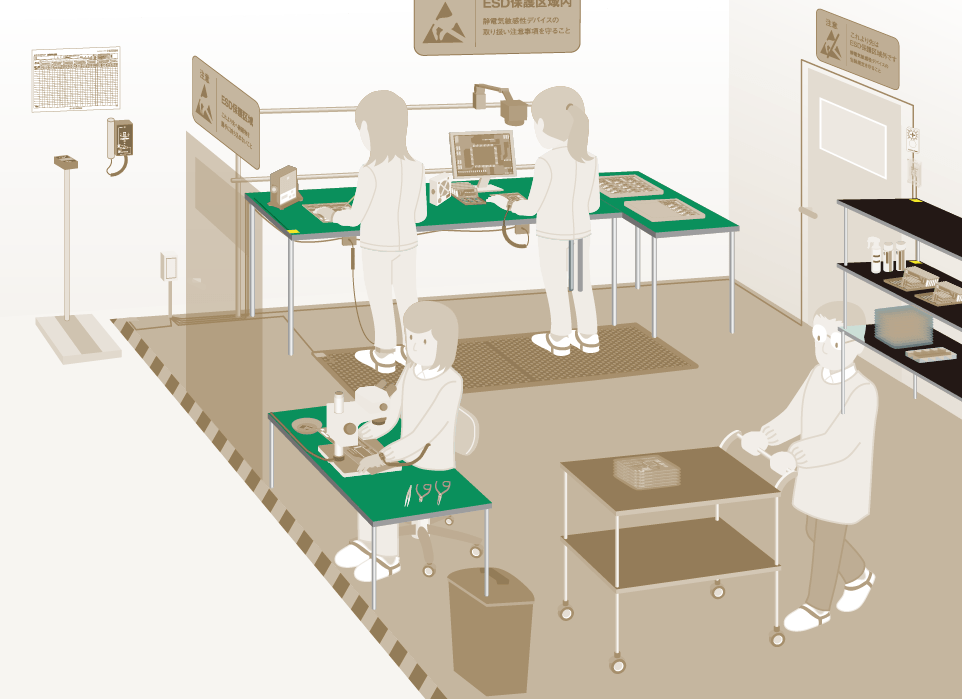

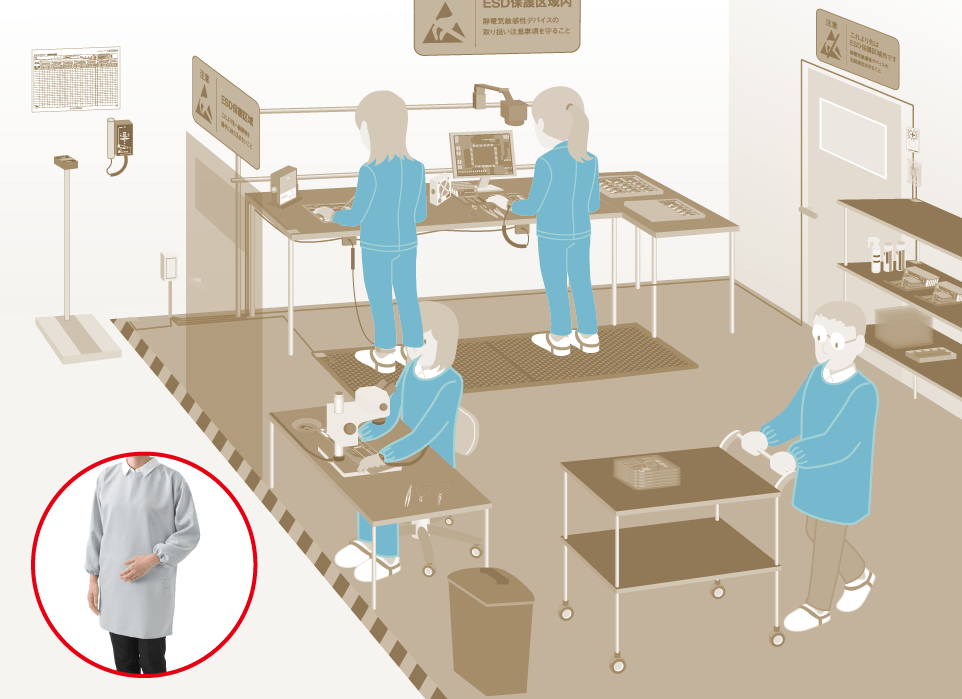

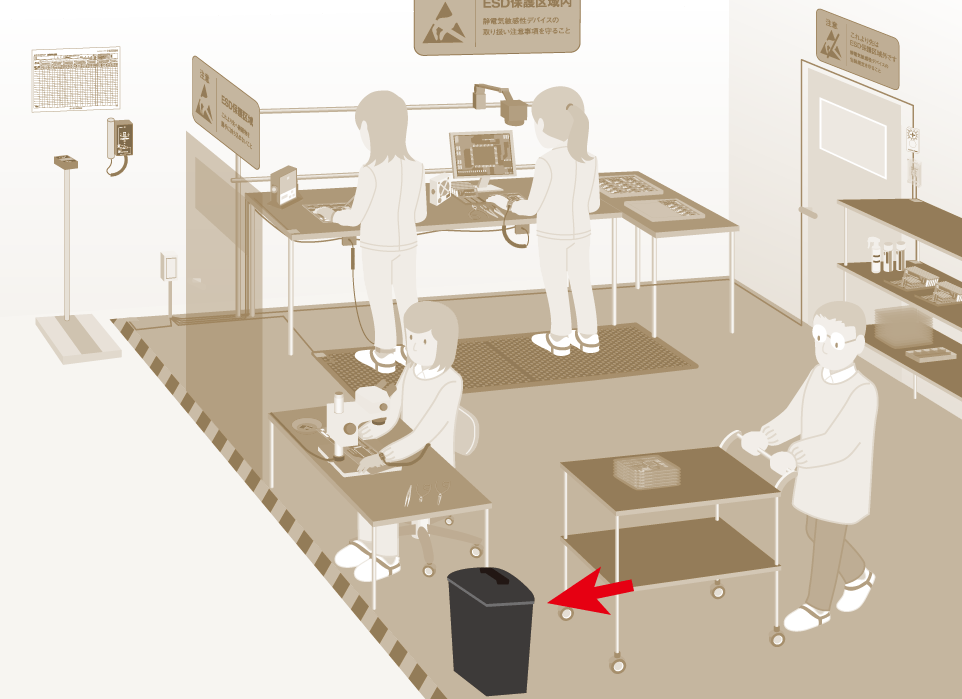

事例1 絶縁性のラインテープで区画を区切っていませんか

RCJS-TR-5-2には、EPA内には不必要な絶縁体は持ち込まないことが記載されており、床に貼るテープも例外ではありません。

対策された床の上に絶縁性のラインテープを貼っていると、カートのグラウンド経路である導電性キャスター等がその上に乗った場合、経路が遮断される可能性があり危険です。

EPA内では絶縁テープの使用を避ける、もしくは対策されたものに置き換えることをおすすめします。

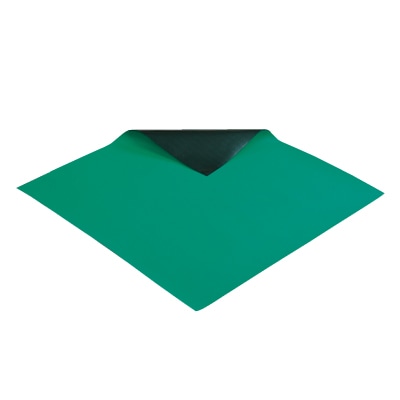

事例2 静電気対策マットに寿命はないと思っていませんか

マットには寿命があります。

※マットの導電性能自身に、というよりは材質(ゴム)の劣化によって性能の劣化が引き起こされるイメージです。

寿命は一概に何年とは言えません。使用環境によって大きく異なります。

紫外線が良く当たる場所や、アルコールでの清掃などでは劣化が早まり数か月で規格値を満たさなくなる場合もあります。

一方、適切な管理・クリーニング方法での使用であれば、数年間使用できる場合もあります。

適切な方法でクリーニングを行い、規格で定められた頻度・抵抗値で管理を行ってください。

事例3 静電気対策マットのクリーニングに、IPAなどの薬品を使用していませんか

静電気対策マットの材質はゴムです。薬品でのクリーニングはゴムの劣化を促進させる可能性があります。

ゴムが劣化すると静電気性能が低下します。クリーニングの際は、専用のクリーナーをご使用ください。

関連製品

- Z-276

マットクリーナー

事例4 静電気対策マットの管理基準は「点間抵抗測定」と「EPAグラウンド抵抗測定」のどちらが正しいか把握できていますか

作業表面では、「点間抵抗測定」「EPAグラウンド抵抗測定」の両方の測定が、床の測定は「EPAグラウンド抵抗測定」のみの測定が、それぞれ規格で定められています。

RCJS規格では作業表面においては両方の抵抗値測定が求められていますが、国際規格のIEC規格(RCJS規格の原文)では、受け入れ時に点間抵抗値を満たしていれば、運用時はEPAグラウンド抵抗の管理だけでも管理は可能と記載されています。

そのため当社では、受入時に点間抵抗を測定し、規格値を満たしていれば、運用時はEPAグラウンド抵抗の測定だけでも管理可能だと考えています。

規格値や測定方法など詳しい内容は特設サイト「静電気対策の森」をご確認ください。

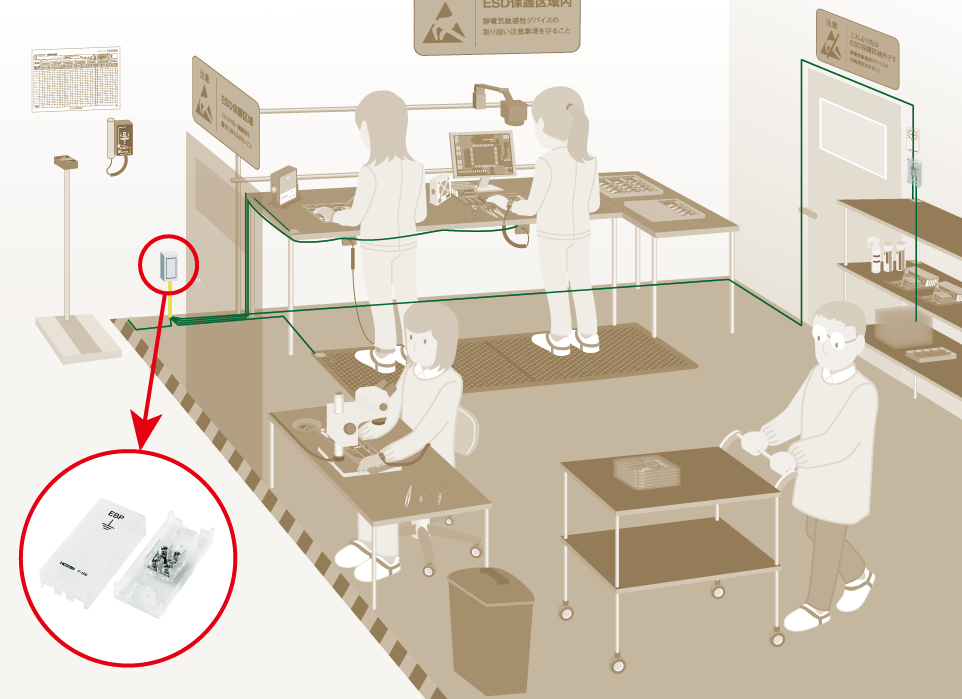

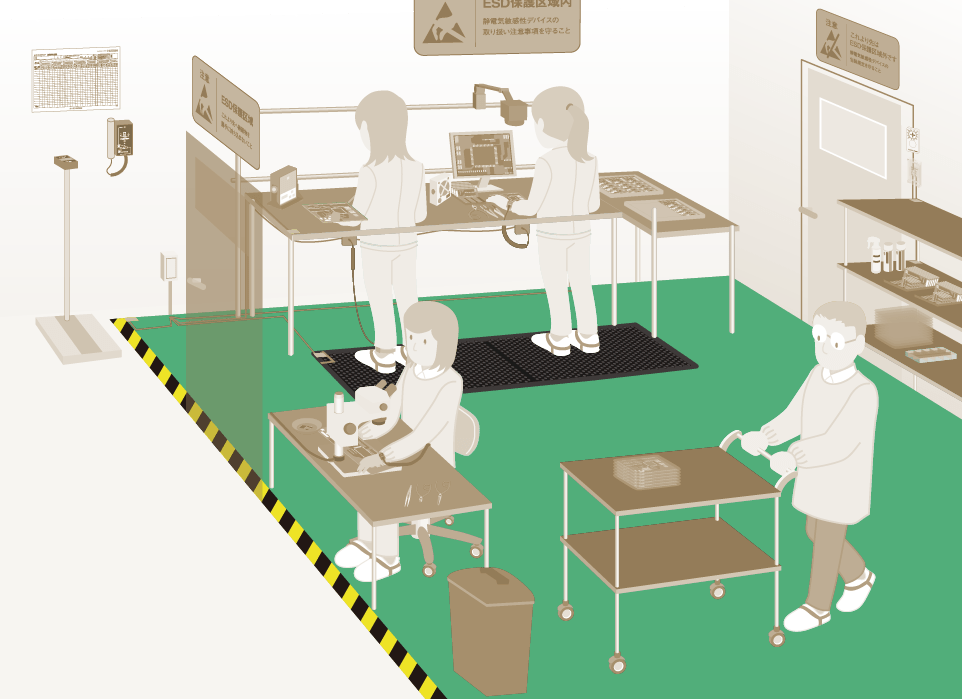

事例5 静電気対策された床のEPAグラウンド接続点もしくはグラウンド可能接続点は把握できていますか

「床の施工は業者に頼んだため、どこからアースが落ちているのか分からない」ということはありませんか。

床の定期点検は、点間抵抗ではなく、EPAグラウンド抵抗の測定を行うことが定められています。

点間抵抗ではアース経路が機能しているかどうかの確認はできません。

必ずEPAグラウンド接続点もしくはグラウンド可能接続点を把握し、規格通りに点検を行ってください。

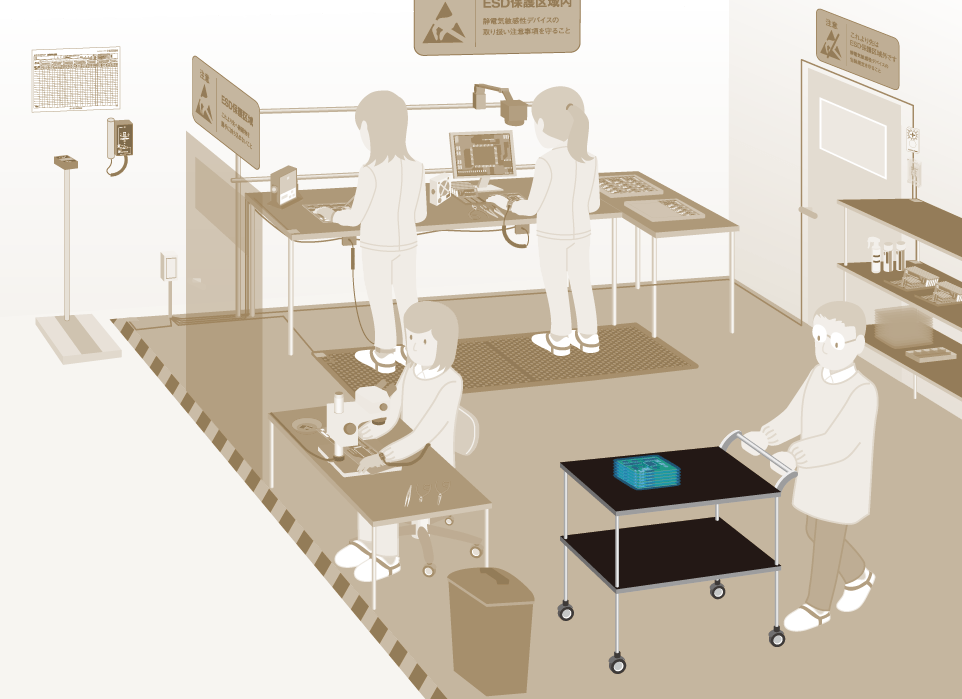

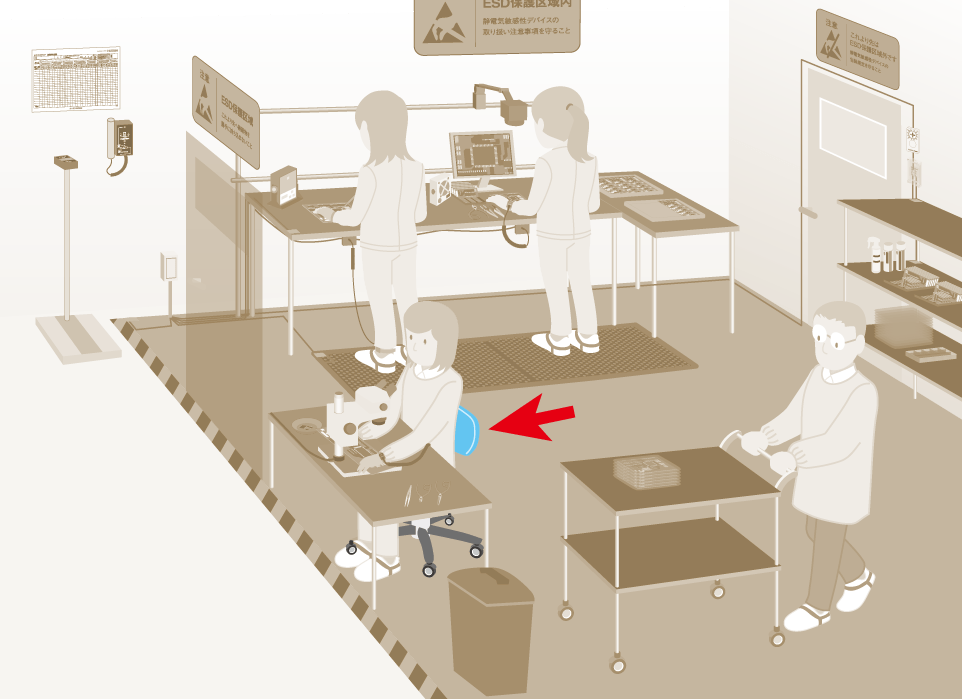

事例6 対策された床の上でフロアマット等を使用する場合、アース線を使用していませんか

床が確実にアースされており、上に使用するマットが既設のマットに密着する状態であれば、アース線は不要です。

ただしマット+床の抵抗が規格値に収まっていることが必要となります。

マット自身の抵抗は正常でも、床の抵抗が高いと、マットのEPAグラウンド抵抗は高くなってしまいます。

必ず定期的に点間抵抗およびEPAグラウンド抵抗の測定を行い、規格値内に収まっているかどうかをご確認ください。

マットの抵抗値が床に依存するのを避けるためには、床が静電気対策されていてもアース線をマットに繋ぐ方法が確実です。

お問い合わせ・ご相談

お問い合わせ・ご相談

はじめての静電気対策

はじめての静電気対策