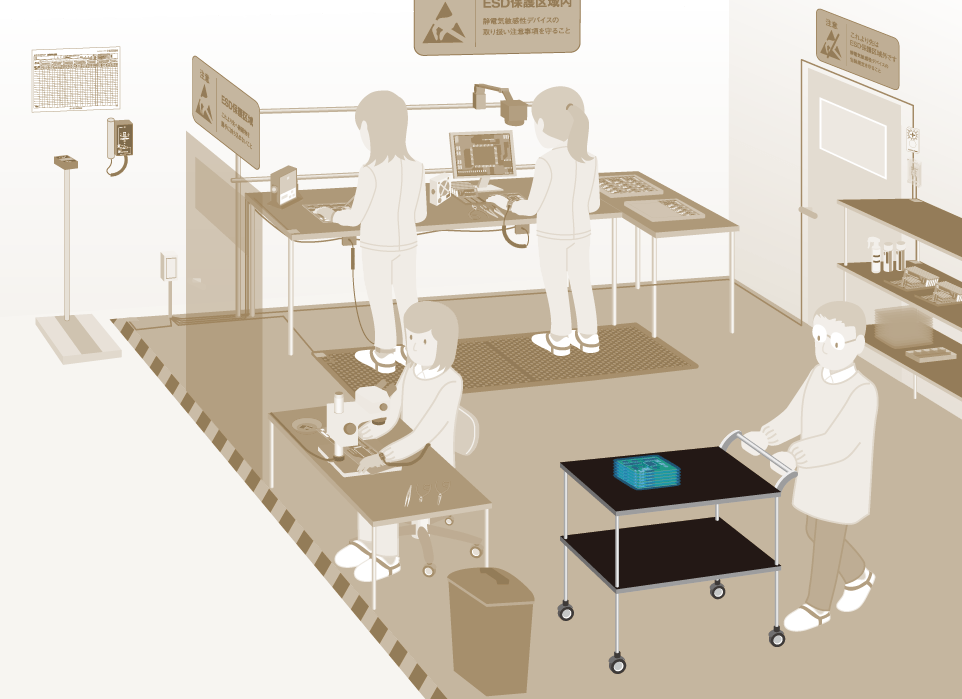

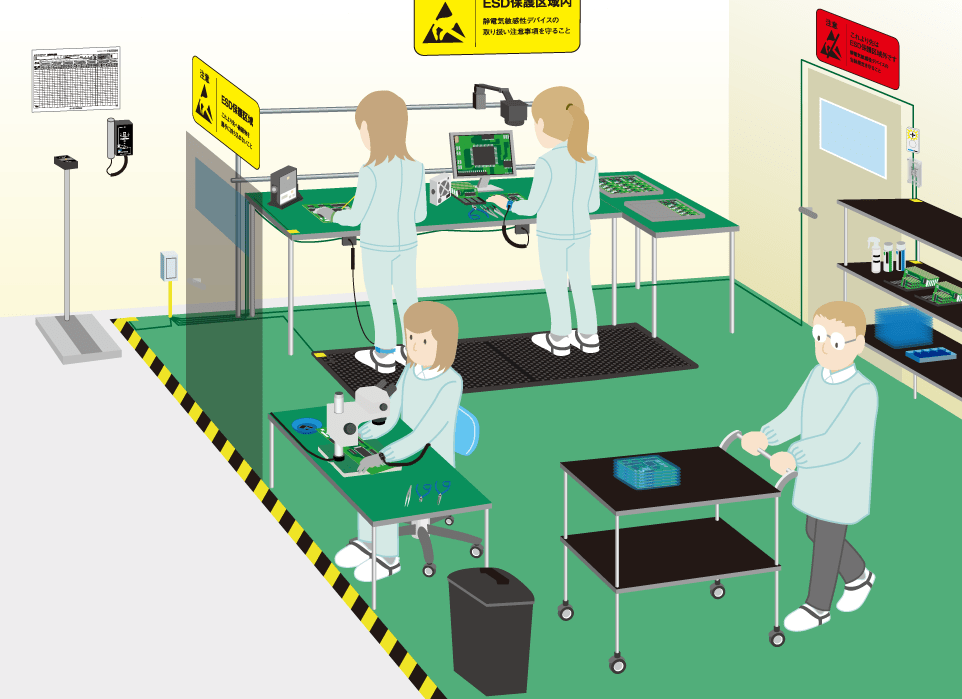

作業表面(トロリー / カート)

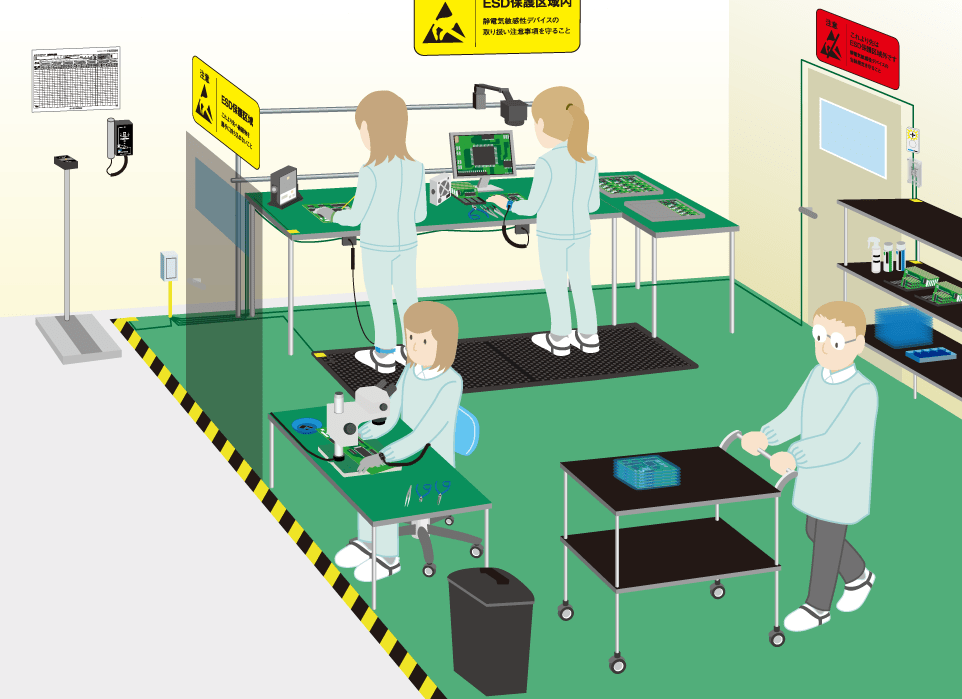

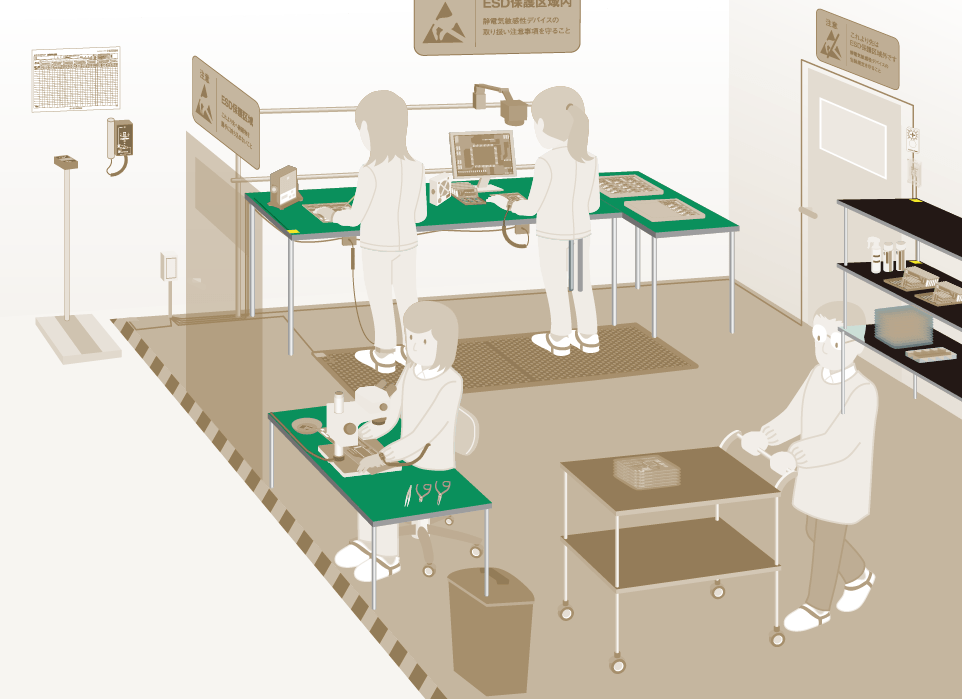

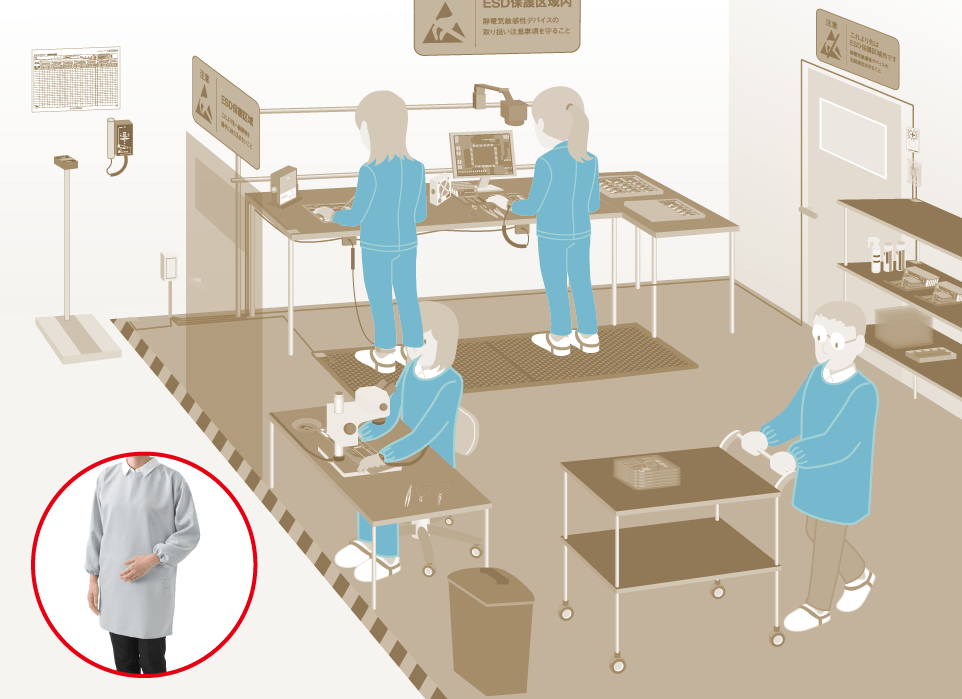

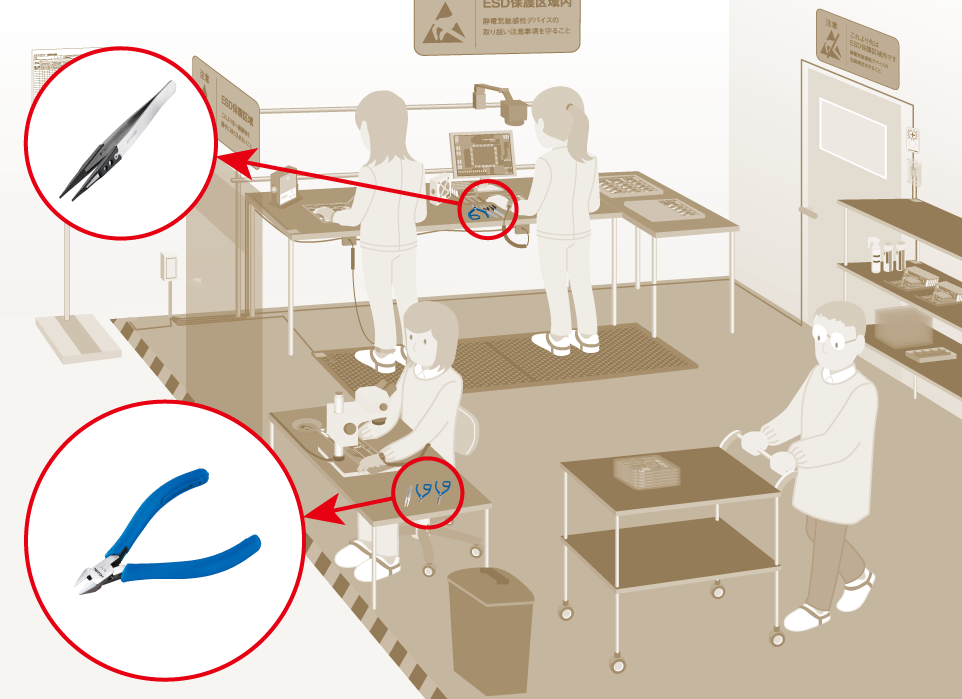

事例1 EPA内で使用するカートは、静電気対策品ですか

ESDSを保護包装なしで運ぶ場合や、移動可能な作業表面として使用する場合は、カートを対策する必要があります。

静電気対策品をお使いください。

カート自身が静電気対策品でない場合は、天面に静電気対策マットを敷くなどで対策することも可能です。

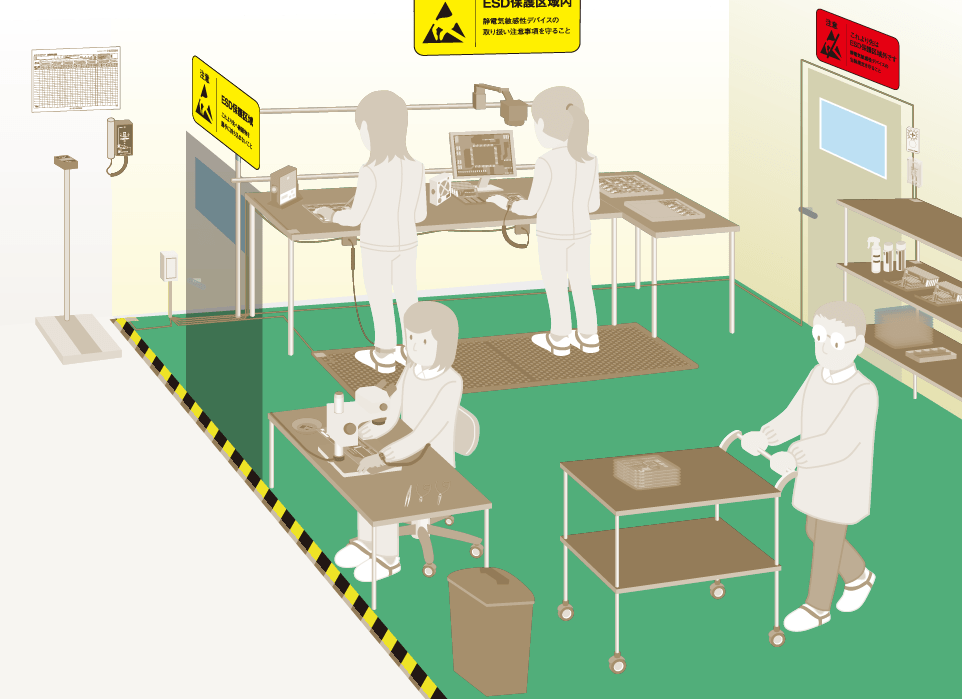

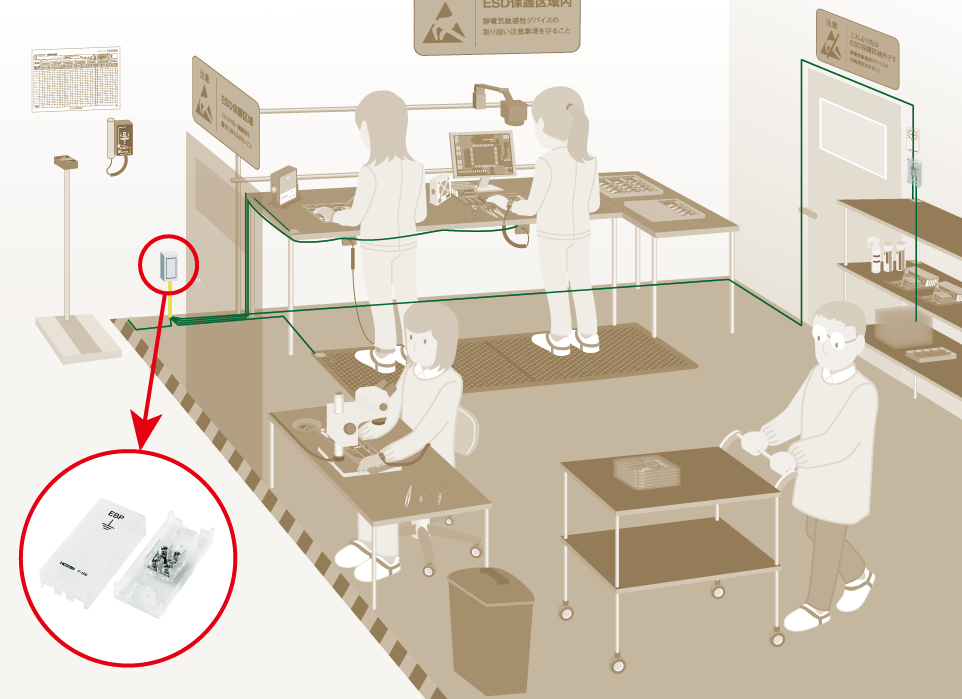

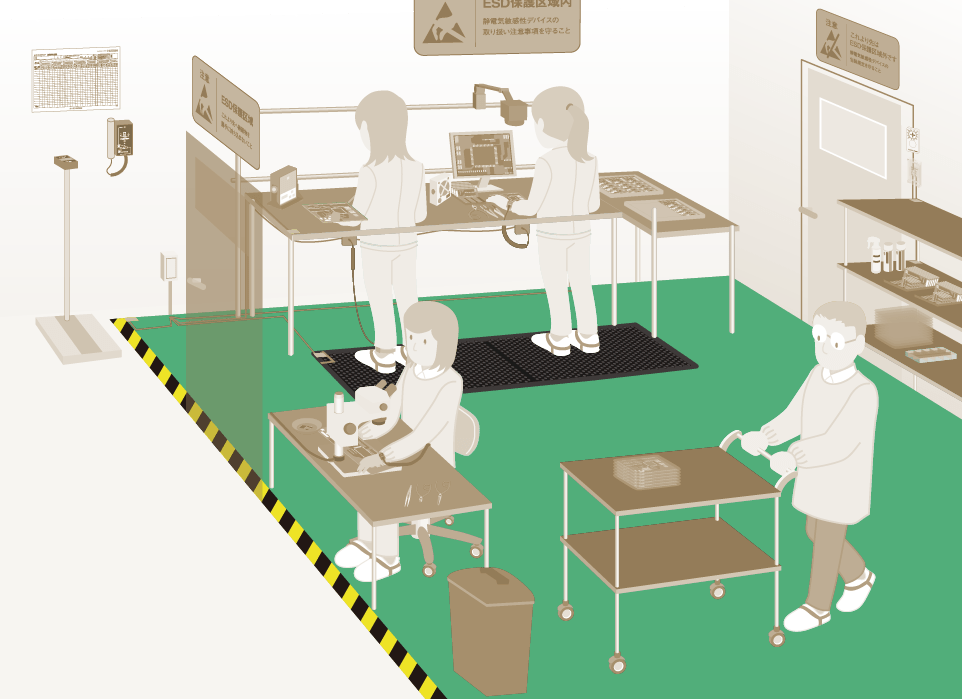

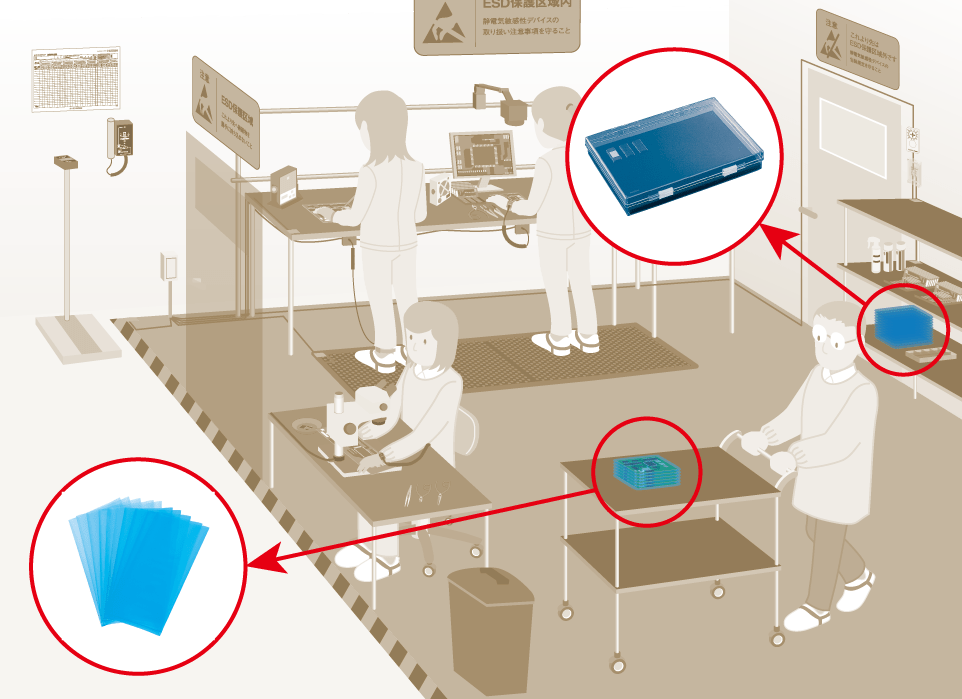

事例2 トロリー・カートはグラウンドに接続されていますか

グラウンドに接続されていなければ、対策されたトロリーやカートを使用しても静電気が流れる経路がないため帯電します。

規格でも、保護のないESDSの輸送や移動可能な作業表面として使用する場合は、グラウンドに接続することが定められています。

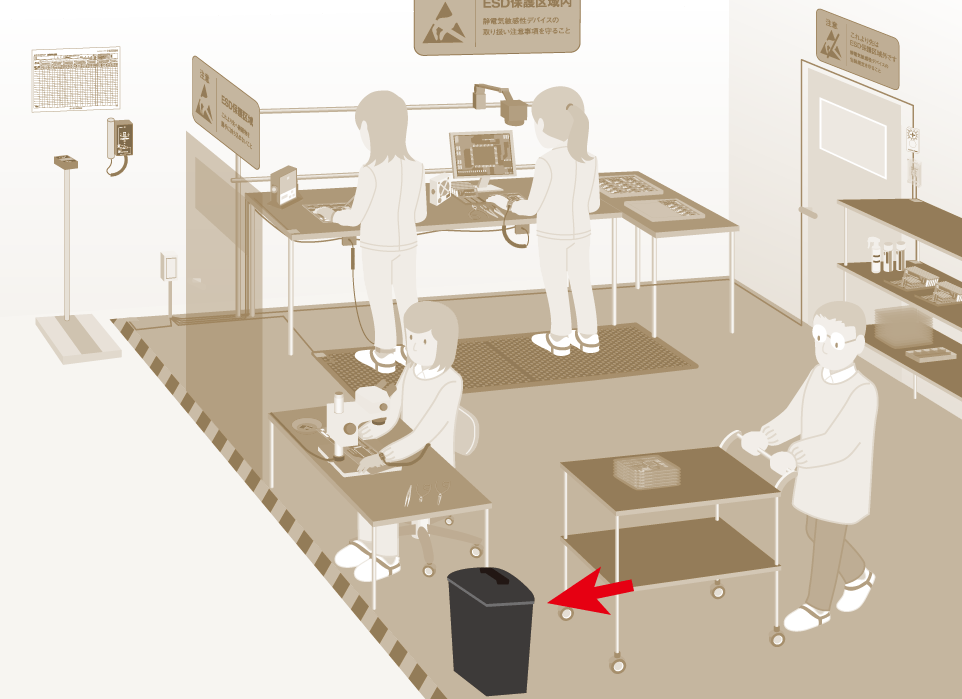

カートが静電気対策品である場合は、導電性キャスターで床面と接触させ、常時グラウンドへの経路を確保してください。(床が対策されていることが前提となります)

※金属製のチェーンは、埃を拾い導通不良になるリスクがあるため、当社では推奨していません。

天面に対策されたマットを敷くなどして対策している場合、移動中はアースできませんので、移動中は帯電していることを把握したうえで、移動完了時にグラウンドに接続するなどし、グラウンドへの経路を確保するようにしてください。

ESDSが保護包装で包装されている場合は、対策された人体やアースされた作業表面を通じて静電気を除去してから中身を取り出すことを徹底すれば、マットをグラウンドに接続しなくても問題ありません。

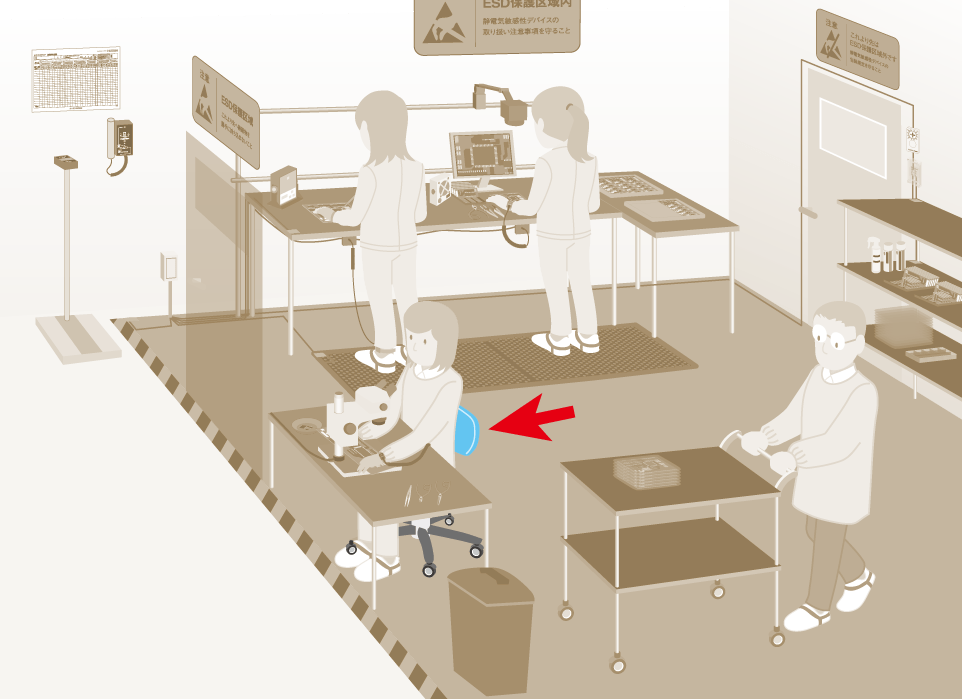

事例3 静電気対策マットのクリーニングに、IPAなどの薬品を使用していませんか

静電気対策マットの材質はゴムです。薬品でのクリーニングはゴムの劣化を促進させる可能性があります。

ゴムが劣化すると静電気性能が低下します。クリーニングの際は、専用のクリーナーをご使用ください。

関連製品

- Z-276

マットクリーナー

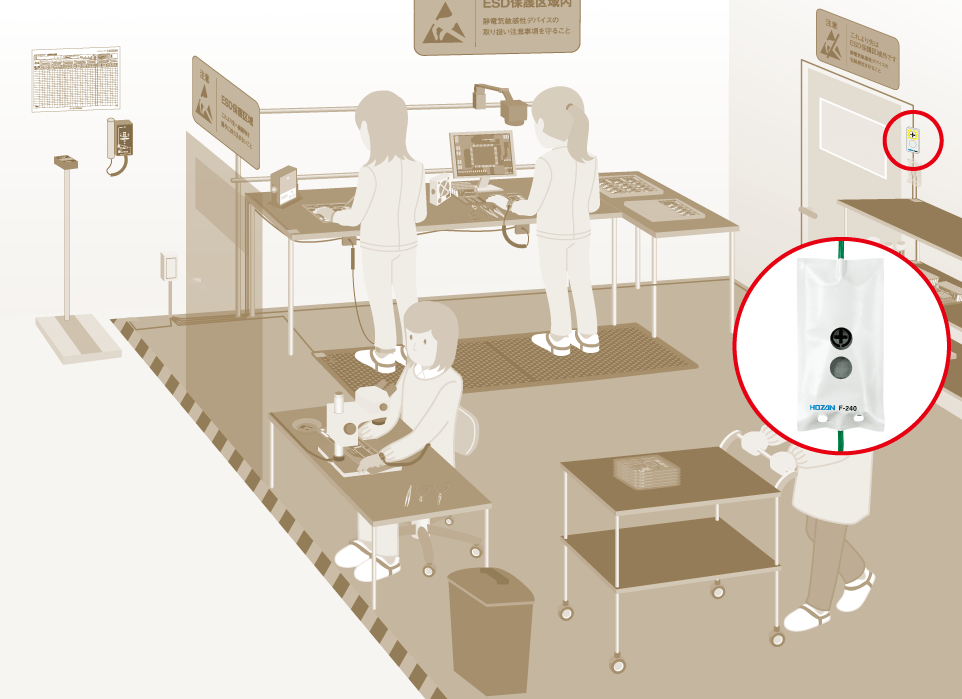

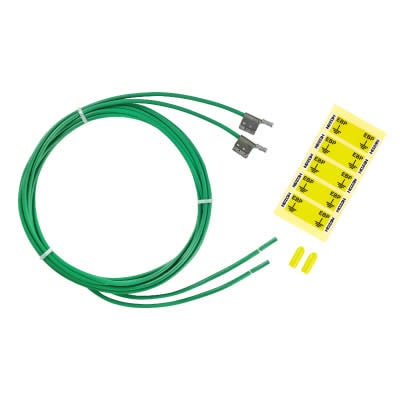

事例4 抵抗入アース線と抵抗なしアース線を正しく使い分けていますか

基本的には抵抗なしのアース線のご使用で問題ありませんが、点間抵抗が下限値付近のマットをご使用の場合、抵抗入アースを使用することで、EPAグラウンド抵抗の規格値を満たすことが可能です。

静電気対策マットは、点間抵抗とEPAグラウンド抵抗という2種類の抵抗値を管理する必要があります。

点間抵抗とEPAグラウンド抵抗の規格値の間には差があります。

具体的には、点間抵抗は「1.0×104≦Rp≦1.0×1010Ω」、EPAグラウンド抵抗は「7.5×105≦Rg≦1.0×109Ω」と定められています。

そのため、点間抵抗の規格値を満たしていても、その抵抗値が下限値付近である場合、EPAグラウンド抵抗が規格値を満たさない場合がでてきます。

当社では、電源系アースと静電気用アースを分けることを推奨しているため点間抵抗・EPAグラウンド抵抗ともに、人体保護を目的とした下限値の管理は必要ないとしていますが規格値通り管理をしようとすると、点間抵抗が下限値付近のマットには、抵抗入りのアースを使用する必要がでてきます。

事例5 静電気対策マットに寿命はないと思っていませんか

マットには寿命があります。

※マットの導電性能自身に、というよりは材質(ゴム)の劣化によって性能の劣化が引き起こされるイメージです。

寿命は一概に何年とは言えません。使用環境によって大きく異なります。

紫外線が良く当たる場所や、アルコールでの清掃などでは劣化が早まり数か月で規格値を満たさなくなる場合もあります。

一方、適切な管理・クリーニング方法での使用であれば、数年間使用できる場合もあります。

適切な方法でクリーニングを行い、規格で定められた頻度・抵抗値で管理を行ってください。

事例6 静電気対策マットの管理基準は「点間抵抗測定」と「EPAグラウンド抵抗測定」のどちらが正しいか把握できていますか

作業表面では、「点間抵抗測定」「EPAグラウンド抵抗測定」の両方の測定が、床の測定は「EPAグラウンド抵抗測定」のみの測定が、それぞれ規格で定められています。

RCJS規格では作業表面においては両方の抵抗値測定が求められていますが、国際規格のIEC規格(RCJS規格の原文)では、受け入れ時に点間抵抗値を満たしていれば、運用時はEPAグラウンド抵抗の管理だけでも管理は可能と記載されています。

そのため当社では、受入時に点間抵抗を測定し、規格値を満たしていれば、運用時はEPAグラウンド抵抗の測定だけでも管理可能だと考えています。

規格値や測定方法など詳しい内容は特設サイト「静電気対策の森」をご確認ください。

お問い合わせ・ご相談

お問い合わせ・ご相談

はじめての静電気対策

はじめての静電気対策